Zollgeschichte Neulauterburg

Schon früh in der Geschichte zeigt sich, dass Herrscher und auch später die aufblühenden Städte einen großen Teil der für die Verwaltungsaufgaben erforderlichen Gelder aus dem Wegegeld und dem Zoll bestritten. Diese wurde an den Übergängen zu den verschiedenen Territorien und bevorzugt an Brücken erhoben.

1383

Bereits im Jahre 1383 wird die "Zollburg im Rhein bei Nuwenburg" (Neuburg) erwähnt, die aus lichtensteinischem Besitz an Kurfürst Rupprecht dem I. übergeht und bis 1768 in kurpfälzischem Besitz bleibt.

1679

Nach dem Frieden von Nymwegen (1679) verlegt Frankreich seine Grenze an die Queich, Landau wird französische Festung und ist Grenzstadt zur Kurpfalz.

1801

Im Frieden von Lunéville (1801) willigen Kaiser und Reich endgültig in die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich ein. Die Pfalz wird in das französische Wirtschaftsgebiet eingegliedert. Frankreich war bereits damals ein einheitliches Zollgebiet und erfasste die Waren, die über seine Grenzen aus- und eingeführt wurden. Die Pfalz bleibt dadurch von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Kontinentalsperre verschont. Bei Leimersheim wird eine französische Zollstation zum benachbarten Baden errichtet.

1813

Mit dem Sieg von Leipzig 1813 über Napoleon wurde dieser nach und nach aus dem Land vertrieben. Mit dem zweiten Pariser Vertrag erhielt Frankreich seine Grenzen von 1790 wieder.

Nach den Befreiungskriegen (1813 - 1815) kommt die ganze Pfalz aus den Vereinbarungen des Zweiten Pariser-Friedens 1816 zu Bayern. Die Zollstation in Leimersheim wird bayerisch und bleibt Übergang zu Baden. Die ,,Rhein-Pfalz" gerät dadurch in eine wirtschaftliche Isolation. Durch den Wegfall der französischen Märkte und die hohen Zölle, mit denen sich die umliegenden Länder (Hessen, Preußen und Baden) abschirmen, ergaben sich wirtschaftliche Schwierigkeiten. Als 1828 Bayern und Württemberg als erste deutsche Länder einen Zollverein schließen, blieb die Rheinpfalz (auch ,,Rheinbayern" genannt) ausgeschlossen und wurde wie Ausland behandelt.

1826

Im Jahre 1826 wurde die nun endgültig bestimmte und geographisch festgelegte Grenzlinie durch Steine neu markiert. Neben ihrer laufenden Nummer tragen sie auf der Vorderseite den Buchstaben „B“(= Bayern), rückseitig ein „F" (= Frankreich). Heute sind sie als Bundesgrenzsteine unverändert übernommen, soweit sie innerhalb des gegenwärtigen Grenzverlaufes vorhanden sind.

Als 1871 das Elsass zum Deutschen Reich kam, konnte man leicht das „F“ in ein „E“ umwandeln. Schwieriger war es 1919, als das Elsass nach dem Versailler Vertrag wieder zu Frankreich kam. Nun musste auf den Steinen eine kleine viereckige Fläche mit dem „E“ ausgemeißelt werden, um dann das „F" wieder einmeißeln zu können. So zeigen diese Steine die wechselvolle Geschichte der Landschaft und ihrer Bewohner.

Bildmitte unten: Grenzstein Nr. 1

1829

Durch das bayerische Zollgesetz von 1829 wurde um die ganze Pfalz eine Mautlinie gezogen und an allen wichtigen Straßen Zollämter errichtet (insgesamt 104). Die Maut (Zoll) wurde für alle ein- und ausgeführten Güter erhoben.

Jetzt galten auch für die Pfalz Importzölle, zudem wurden Holz, Getreide, Flachs, Hanf und Vieh bei der Ausfuhr belastet. Das erregte großen Ärger. Man fühlte sich zusätzlich besteuert und von den grenznah wohnenden Pfälzern begannen etliche, "sich dem verderblichen Gewerbe des Schleichhandels in Rotten hinzugeben", wie die Oberzollinspektion des Rheinkreises im November 1830 in einem Bericht an die Kreisregierung bemerkte. Die Schmuggler scheuten dabei auch bewaffnete und gelegentlich blutige Zusammenstöße mit den Zöllnern nicht. Dadurch verschlechterte sich die Wirtschaftslage in der Pfalz nochmals. Dies war auch einer der Gründe, die zum Hambacher Fest 1832 führten.

Auch der Beitritt Bayerns und Württembergs im Jahre 1834 zum Deutschen Zollverein, der den Handel für die deutschen Länder öffnete, brachte für die Pfalz keine entscheidende Besserung, denn Baden bleibt abseits und so ist der Handel zwischen der Pfalz und dem bayerischen Mutterland behindert. Erst als sich Baden 1835 entschließt, dem Deutschen Zollverein beizutreten, bringt dies dem Rheinkreis den unbehinderten Verkehr mit Bayern und den übrigen deutschen Staaten. Damit verliert auch die Zollstation in Leimersheim ihre Bedeutung, denn ab diesem Zeitpunkt war der Rhein keine wirtschaftliche Grenze mehr. Nur noch die Lauter bleibt Grenze zu Frankreich.

1831

Neulauterburg erhält, auch wegen des Schmuggels, eine eigene Gendarmeriestation.

1836/37

Im Zuge des Verwaltungsaufbaues im bayerischen Rheinkreis wurde zunächst Schweigen (vom 1.1.1834 - 30.12.1836) und dann Neuburg am Rhein (ab 1.1.1837) Sitz eines Hauptzollamtes. Diese unterstanden der königlich-bayerischen General-Zoll-Administration in München. Diesen Hauptzollämtern oblag die Überwachung eines Grenzabschnittes bis zur Grenzwachstation Eppenbrunn mit Grenzoberkontrollen in Neulauterburg, Rechtenbach und Rumbach sowie mit Nebenzollämtern I. und II. Klasse in Schaidt, Neulauterburg, Schweigen, Scheibenhardt, Schweighofen, St. German, Hirschthal und Ludwigswinkel.

1848

Ein Beispiel für das umständliche und schwer verständliche Amtsdeutsch mit dem sich die Zollbeamten damals auseinandersetzen mussten:

"München, den 4. November 1848

Im Namen seiner Majestät des Königs von Bayern. Die Zollmaßregeln wegen Erhöhung der Ausfuhrprämien auf französische Fabrikate betreffend:

Im Verfolge der diesseitigen Generalverfügung vom 2. d.M. Nr. 10 662, die Erhebung von Zuschlagszöllen in Veranlassung des franz. Ausfuhrprämiengesetzes vom 10. Juni des Jahres betreffend, wird das königliche Hauptzollamt auf dem Grunde höchsten Respektes des königlichen Staatsministeriums der Finanzen vom 29. praet, Nr. 19 299 zu prizierten Betreffes ermächtigt, die von bayr. Gewerbetreibenden bereits erhobenen Zuschlagszölle von den betreffenden Einfuhrgegenständen bis zum 3. Oktober d.J. auf Vereins-Rechnung zurückzuvergüten. Hiernach hat dasselbe die Inkorporationen sachgemäß zu informieren, das Publikum geeignet zu verständigen, sofort das weitere zu veranlassen.

Königliche General‑Zoll‑Administration an das wohllöbliche Bürgermeisteramt Germersheim zur geeigneten Bekanntmachung".

1850

Das in Neulauterburg untergebrachte erste Zollamt richtete man in einem für diesen Zweck günstig gelegenen Gebäude, einem bäuerlichen Anwesen mit einer Gastwirtschaft, direkt an der Grenze nach Lauterburg ein.

Dieses wurde am 26. August 1850 durch den Bayerischen Staat von der Witwe Elisabetha Schultz (geb. Schilling) in öffentlicher Versteigerung um den Preis von 4.100 Gulden erstanden. Dem ersten Zollamtsverwalter Johann Mulzer (1848-1861) wurde die obere Wohnung in dem Zollgebäude eingeräumt.

1870/71

Nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 war die Lauter für die folgenden 48 Jahre keine Grenzlinie mehr. Das Elsass und Lothringen wurden Reichsland. Diese neue Situation war auch Grund, die Zollorganisation in der Rheinpfalz zu ändern. Die Generalzolladministration in München verfügte am 29. Dezember 1871, daß das Hauptzollamt Neuburg mit seinen Nebenzollämtern (u.a. Neulauterburg) aufgehoben wurde.

1918

Am Ende des Ersten Weltkrieges (1914 bis 1918) war die Rheinpfalz wieder Grenzland zu Frankreich. Die an Deutschland 1871 abgetretenen Gebiete fielen mit Wirkung vom Zeitpunkt des Waffenstillstandes vom 11. November 1918 wieder an Frankreich. Die Bestimmungen der Verträge über die Grenzführung vor 1871 traten wieder in Kraft. Deshalb entschied die Generalzolldirektion bereits am 28. März 1919, daß die ursprünglich an der Grenze zum Elsass vorhandenen Zollstellen den Dienst aufnehmen und zusätzlich in Berg am Bahnhof und in Kapsweyer am Bahnhof zwei Nebenzollämter I. Klasse für den Zugverkehr nach Straßburg beziehungsweise Weißenburg eröffnet werden. Neulauterburg wurde als Nebenzollamt II. Klasse eingerichtet.

Auf französischer Seite war die Zollstelle vor dem Ersten Weltkrieg in einer Bretterbude untergebracht. Von der Stelle aus konnte man aber nicht sehen, was sich hinter dem Bummelzug nach Weißenburg abspielte, wenn er am Nordbahnhof anhielt. Deshalb wurde in den zwanziger Jahren das französische Zollhaus (die steinerne Inschrift "Douane" ist noch zu sehen) gebaut. Heute ist darin der Eurodistrict PAMINA untergebracht, ein europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit.

Der kleine Grenzverkehr nach dem Ersten Weltkrieg

Am 14. August 1925 schlossen Frankreich und das Deutsche Reich einen Vertrag über Grenzfragen ab, nachdem, vom 1. November 1925 an, die deutschen Grundstückseigentümer, die landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Grundbesitz in Frankreich hatten, der sich innerhalb einer Zone von 5 km befand, wieder frei über ihre Besitztümer verfügen konnten.

Einwohnern französischer Grenzgemeinden wurde deutscherseits das Recht des freien Verkehrs zu ihren Grundstücken, die sich auf deutschem Hoheitsgebiet befanden, zugestanden.

Ein am 7. August 1930 verabschiedetes "Gesetz über das Abkommen über den kleinen Grenzverkehr an der deutsch-französischen Grenze" regelte unter anderem die Zollerleichterungen für Grenzbewohner auf beiden Seiten der Grenze, die ein land- oder forstwirtschaftliches Grundstück im jeweils anderen Grenzbezirk bewirtschafteten.

Gemäß diesem Gesetz konnte die Ernte in unverarbeitetem Zustand abgabenfrei von einem Grenzbezirk in den anderen gebracht werden. Eine Vielzahl von Formalitäten war dennoch zu beachten. Jedes Jahr musste der zuständigen Zollbehörde eine Erklärung über die Größe der bebauten Nutzfläche, das Saatgut, die voraussichtliche Düngermenge und den erwarteten Ernteertrag vorgelegt werden. Tiere, die im kleinen Grenzverkehr bei der Bewirtschaftung eingesetzt wurden, mussten jedes Jahr einer Untersuchung durch den Amtstierarzt unterzogen werden. Die Rinder und Pferde der Grenzgemeinden bekamen am Huf oder am Hinterteil als Nationalitätszeichen ein „D“ (=Deutschland) eingebrannt. Personen konnten nur mit einer gültigen Grenzkarte die Grenze überschreiten, und das auch nur bei Tage.

Zollkontrollen von einst

Mit für heutige Begriffe recht sonderbaren Methoden, die noch bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges auch am hiesigen Zollamt praktiziert wurden, führte man früher die Überholung (Durchsuchung) von Fahrzeugen an den Grenzzollämtern durch. Hier in Neulauterburg waren es hauptsächlich Bauernfuhrwerke, die auf der Heimfahrt vom Felde den Schlagbaum passieren mussten. Für die Kontrolle solcher Wagen, welche meist mit Gras, Heu oder Getreidegarben beladen waren, bediente man sich eines ebenso einfachen wie sinnvollen Gerätes, das man „Visitiereisen" nannte. Dies war nichts weiter als ein Rundeisenstab mit einer Länge von 3,5 Meter oder in kleinerer Ausführung von 2 Metern. Am Ende war dieser Stab mit einem Handgriff versehen und lief unten als Spitze zu. Damit wurde von allen Seiten bei der Kontrolle in das Ladegut hineingestochen - also „visitiert", wie man sich damals auszudrücken pflegte, um festzustellen, ob darin etwa Schmuggelgut versteckt war. Auch im Personenverkehr wurden damals weit strengere Maßstäbe, auch bei geringfügigen Waren und Gegenständen, angelegt. Es gab aber auch solche Eisen in hohler Form. Damit kontrollierte man Getreideladungen um festzustellen, ob unter dem als Zollgut preiswerten Hafer sich nicht z.B. Weizen verbirgt.

Derartige Kontrollen hat der Verfasser dieser Homepage als kleiner Junge auf dem Pferdefuhrwerk seines Großvaters auch Anfang der 1960er Jahre noch erlebt.

1939

Der drohende Zweite Weltkrieg und die Mobilmachung im Jahre 1939 brachten auch an der Grenze Veränderungen. Die Zollverwaltung sollte die Grenze vor Störungen und Sabotageakten schützen. Es wurde eine verstärkte Grenzaufsicht eingerichtet, die durch militärisch geschultes Personal aus der einheimischen Grenzbevölkerung verstärkt wurde. Die Grenzwacht, eine besondere militärische Organisation, wurde zusätzlich geschaffen. Mit der Kriegserklärung wurde die Grenze nach Frankreich geschlossen. Der schicksalhafte Monat August des Jahres 1939 beendete nicht nur die Tätigkeit der Zollbeamten, sondern das Zollamt von Neulauterburg hatte zu diesem Zeitpunkt auch aufgehört zu bestehen.

Bereits vor Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden am ersten Mobilmachungstag (25.8.1939) die an der deutsch-französischen Grenze eingesetzten Grenzaufsichtsbeamten in die Grenzwache überführt, um hier das Einrücken der aktiven Truppen in die Westwallbefestigungen zu gewährleisten.

Bei einem Ort wie Neulauterburg, zwischen der Hauptkampflinie und dem Westwall gelegen, mussten bei Kampfhandlungen Zerstörungen befürchtet werden, was ja größtenteils nachher auch zutraf. Mit den Einwohnern wurden dann auch am

1. September 1939 die noch im Zollhaus zurückgebliebenen Familienangehörigen der hier stationierten Zollbeamten nach Mainfranken evakuiert. Sie mussten in kürzester Frist ihre Wohnungen unter Zurücklassung der Einrichtungen und nur mit dem Nötigsten versehen, räumen.

Mit dem Vormarsch der deutschen Truppen 1940 wurden wieder die alten Grenzlinien des Reichslandes Elsass-Lothringen gegen Frankreich gezogen.

1945

Im Mai 1945 musste ein Streifen von fünf Kilometern an der deutsch-französischen Grenze geräumt werden (sog. "Niemandslandbefehl"). Diese Maßnahme ging auf General de Gaulle zurück. Es sollten also keine Möglichkeiten mehr bestehen, daß deutsche Bewohner mit französischen Grenzbewohnern Kontakt aufnehmen konnten. Auch wurde der französischen Grenzbevölkerung Gelegenheit geboten, sich in der sogenannten 5 km breiten, bevölkerungsfreien deutschen Zone "bedienen zu können", wovon diese reichlich Gebrauch machten. Es wanderte so manches nach Frankreich. Auch die Zollhäuser wurden ausgeräumt mit Fenstern, Türen, Möbeln, sogar die Dachziegel wurden mitgenommen. Als die Zollverwaltung 1948 die Grenzaufsicht übernahm (bisher wurde diese von der französischen Gendarmerie und deutschen Grenzgendarmerie wahrgenommen) standen die Zöllner vor Ruinen.

Nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945 verlief in der Pfalz manches anders als im übrigen Deutschland. Frankreich strebte wieder die alte Queichlinie mit Landau als Grenze zu Frankreich an. Die Militärregierung verzögerte aus dieser geschichtlichen Einstellung den Aufbau einer deutschen Zollverwaltung an der deutsch-französischen Grenze. Für die Pfalz wurde in Neustadt ein Landesfinanzamt eingerichtet, das dann am 19. Februar 1949 dem Hauptzollamt Landau mitteilen konnte, daß am 21. Februar 1949 auch der Grenzaufsichtsdienst wieder seine Tätigkeit aufnehmen könne. Die Zollgebäude an der Grenze waren noch teilweise erhalten, so daß die sich nach und nach einfindenden früheren Beamten ihren Dienst wieder aufnehmen konnten.

Die Situation der deutschen Zöllner an der Grenze war trostlos. Ihren Dienst mussten sie ohne Uniformen, nur in dürftigstem Nachkriegszivil verrichten. Waffen durften nicht geführt werden, denn die Franzosen hatten zunächst noch Bedenken, einem deutschen Zollbeamten Waffen in die Hand zu geben. Als einziges Zeichen ihrer Amtswürde trugen die Zollbeamten in Rheinland-Pfalz bis Ende 1948 eine weiße Armbinde mit einem Gummistempelandruck des Hauptzollamts.

Sie verrichteten zunächst Dienst im Streifengang und waren zum persönlichen Schutz nur mit einem Holzknüppel ausgerüstet. Auch hier passte sich die Verwaltung den Zeitumständen an und schuf Abhilfe durch den Einsatz von Zollhunden, die sich seither wohl als wirkungsvollsten Schutz für den Zöllner erwiesen haben.

Einen kleinen Eindruck über die Situation an der Grenze gibt das nachfolgende Gesetz der französischen Militärregierung:

"MLITÄRREGIERUNG - DEUTSCHLAND

KONTRROLL-GEBIET DES OBERSTEN BEFEHLSHABERS

Gesetz Nr. 161

Abgeändert 7. März 1945.

GRENZKONTROLLE

1. Ohne schriftliche Genehmigung der Militärregierung darf niemand die Grenzen des deutschen Reiches überschreiten; niemand darf ohne solche Genehmigung das hiernach beschriebene Sperr-Grenzgebiet betreten oder sich darin aufhalten. Ohne solche Genehmigung ist auch jeder Ein-, Aus- und Durchgangsverkehr von Gütern und sonstigen Gegenständen über die genannten Grenzen oder durch das Sperr-Grenzgebiet verboten.

2. Der Ausdruck "Grenzen des deutschen Reiches", der in diesem Gesetz gebraucht wird, bedeutet die Grenzen, wie sie am 31. Dezember 1937 bestanden haben. Das Sperr-Grenzgebiet umfaßt das innerhalb des deutschen Reiches gelegene Gebiet, das unmittelbar an den genannten Grenzen liegt und das die Militärregierung zu einem Sperr-Grenzgebiet erklären wird.

3. Das Sperr-Grenzgebiet muß von allen Personen geräumt werden, mit Ausnahme der Personen, die gemäß Paragraph 1 dieses Gesetzes eine besondere schriftliche Genehmigung, in dem Gebiet zu bleiben, erhalten haben.

4. Jeder Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes wird nach Schuldigsprechung des Täters durch ein Gericht der Militärregierung nach dessen Ermessen mit jeder gesetzlich zulässigen Strafe, einschließlich der Todesstrafe, bestraft.

5. Dieses abgeänderte Gesetz tritt am Tage seiner ersten Verkündung in Kraft.

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG"

1949

Nach dem katastrophalen Ende des Zweiten Weltkriegs nahm das Zollamt Neulauterburg im Mai seinen Dienstbetrieb wieder auf. Eine erste behelfsmäßige Unterkunft befand sich in dem Bauerngehöft Morgen. Es war durch Kriegseinwirkung auch innen in einem schlechten Zustand. Es war weder Wasser noch eine Toilette vorhanden.

Im Winter 1848/49 versuchten die Beamten der Grenzaufsichtsstelle Neulauterburg auf dem Fundament der kriegszerstörten Schutzhütte des Zollamts von 1928 ein Provisorium in einer Größe von 2,30 m x 2,30 m zu errichten. Dies gelang jedoch den Beamten, nach dem Bericht des Hauptzollamts Landau vom 23.3.1949 an das Landesfinanzamt Pfalz in Neustadt, nicht vollständig. So musste die Fertigstellung die Hochbauamts-Außenstelle Germersheim durchführen lassen, wodurch die Kosten von den eingeplanten 200 DM auf 500 DM anstiegen.

Doch recht bald war man mit dieser Lösung nicht mehr zufrieden. So ist in dem Bericht des Zollamts vom 30.7.1953 an das Hauptzollamt zu lesen:

„Die Hütte ... entspricht in keinem Fall mehr den heutigen Bedürfnissen. Mit dieser Hütte kann zwar die Armut der Bundesrepublik dokumentiert werden, aber dem Reisenden, für den sie ja da sein soll, ist damit nicht geholfen".

Das Hauptzollamt Landau verschließt sich dem Wunsche um Abhilfe nicht und plant eine Vergrößerung der Abfertigungshütte auf eine Größe von etwa 25 Quadratmetern. Aber dieses Ansinnen wird am 16. Dezember 1953 von der Oberfinanzdirektion im Hinblick auf die vom Staatlichen Hochbauamt Speyer auf 3000 DM geschätzten Kosten und den geplanten Neubau des Zollamts vorerst zurückgestellt.

Das Provisorium dauerte letztlich acht Jahre an, obwohl schon 1951 und 1952 Planungen bis zum Bundesfinanzministerium vorangetrieben wurden, das kriegszerstörte Dienstgebäude aus dem Jahre 1928 wiederaufzubauen. Davon wurde aber bereits 1953 aus verkehrstechnischen Gründen wieder Abstand genommen. 1954 überlegte man, ob nicht ein deutsch-französisches Gemeinschaftszollamt bzw. ein Neubau, dieses Mal westlich der Grenzdurchgangsstraße, in unmittelbarer Nähe der Grenzlinie zu errichten, bevor man schließlich einen Neubau an der Ostseite der Kandeler Straße etwa 400 m von der Grenze nach einem Entwurf des Staatlichen Hochbauamts Speyer plante. Doch auch dieses vom Bundesfinanzministerium am 29.7.1955 genehmigte Bauvorhaben kam nicht zur Ausführung, die bereits gestellten Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 DM wurden im Haushaltsplan 1956 zurückgezogen.

1949

Im Frühjahr wurden die deutschen Zollbeamten bewaffnet. Jede Aufsichtsstelle erhielt einen französischen Trommelrevolver, Modell 1881. Diese Waffen waren gut zum Werfen oder Schlagen. In wirklichen Notfällen ging nie ein Schuss los. Im gleichen Jahr wurden die Beamten mit Gummiknüppeln ausgerüstet.

1956

Das Zollamt zog in das Dienstwohngebäude Kandeler Straße 7 um und belegte dort die Wohnung im Erdgeschoß links, die sodann im Sommer 1958 nach den Plänen des Finanzbauamts Landau endgültig zu Diensträumen umgebaut wurde. Dabei wurde auch der Eingang an den Giebel des Gebäudes verlegt. Wegen der erheblichen Zunahme des Geschäftsumfangs wurden 1962 die 2. Erdgeschoßwohnung und 1975 eine weitere Wohnung im Obergeschoß hinzugenommen. In diesem Gebäude war die Güterabfertigung fast 29 Jahre untergebracht. 1957 wird der neugebaute Zollpavillon zur Personenabfertigung übergeben. Zollschranke und Außenanlagen werden nachträglich fertiggestellt.

1956

Erster Spatenstich zum Neubau des Zollpavillons. Die Vorarbeiten begannen bereits 1954. Seine endgültige Genehmigung für den Neubau nach dem Entwurf des Staatlichen Hochbauamts Speyer vom 27. Dezember 1955 gab der Bundesminister der Finanzen sodann mit Erlass vom 25. Juli 1956, wobei die Baukosten auf 90.000 DM festgesetzt wurden, nachdem er noch ein Jahr zuvor in seiner ersten Genehmigung vom 19. August 1955 mit nur 40.800 DM auszukommen glaubte.

1964

Wegen der günstigen Straßenverbindung zwischen Straßburg und Neulauterburg ohne Steigungen hatte sich von allen Übergängen Neulauterburg zum bedeutendsten Warengrenzübergang zwischen Deutschland und Frankreich entwickelt. Ein großer Teil der Waren bestand aus Obst und Zitrusfrüchten aus Spanien. Bei Hochsaison stand die LKW-Schlange, die auf ihre Abfertigung wartete, beiderseits der Straßen in Neulauterburg und weit in die Stadt Lauterburg hinein.

Der Verkehr über das Zollamt Neulauterburg stieg derart, daß die Engstelle vor der Personenabfertigung problematisch und eine Verbreiterung der Landesstraße L 554 auf vier Fahrspuren erforderlich wurde. Dadurch sollten zusätzliche Abstellplätze für haltende Lkw gewonnen und die beiden mittleren Fahrspuren für den fließenden Verkehr freigehalten werden. Außerdem wurde in der Fahrbahnmitte eine Verkehrsinsel mit einer Schutzhütte (Stahlkonstruktion) geplant, um den Abfertigungsbeamten eine witterungsbedingte Unterstellmöglichkeit zu bieten.

1965

Im November 1965 waren die Planungen abgeschlossen und es wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Diese wurden im Juni 1966 abgeschlossen. Sodann wurden zwölf Jahre lang keine Veränderungen mehr vorgenommen.

1970

Das Winterhochwasser der Lauter und ein Dammbruch auf französischer Seite sorgen im Februar 1970 für eine zweimalige Überflutung des Grenzüberganges.

1978

Im Februar wird die Inselhütte aus dem Jahre 1966 abgerissen und durch eine moderne Kabine ersetzt. Die Fahrbahnüberdachung und die Abfertigungskabine wurden am 6. Februar 1979 übergeben. Später wurde der Abfertigungspavillon aus dem Jahr 1957 umgebaut, damit die Grenzabfertigung mit den französischen Kollegen gemeinschaftlich vorgenommen werden konnte.

1985

Am Samstag, dem 27. April 1985 schloss das Zollamt Neulauterburg um 12 Uhr für immer seine Schalter. Der Bundesminister der Finanzen hatte das Zollamt Neulauterburg mit Ablauf des 28. April 1985 aufgehoben und dafür das Zollamt Bienwald in einer Entfernung von etwa 1 km mit Wirkung vom 29. April 1985 eröffnet.

Im Bezirk des Hauptzollamts Landau taten bis 1988 ungefähr 350 Beamte Dienst, von denen die Mehrzahl in der Grenzaufsicht und bei den Grenzzollämtern eingesetzt waren. In Neulauterburg waren mit Scheibenhardt und Bienwald 75 Beamte.

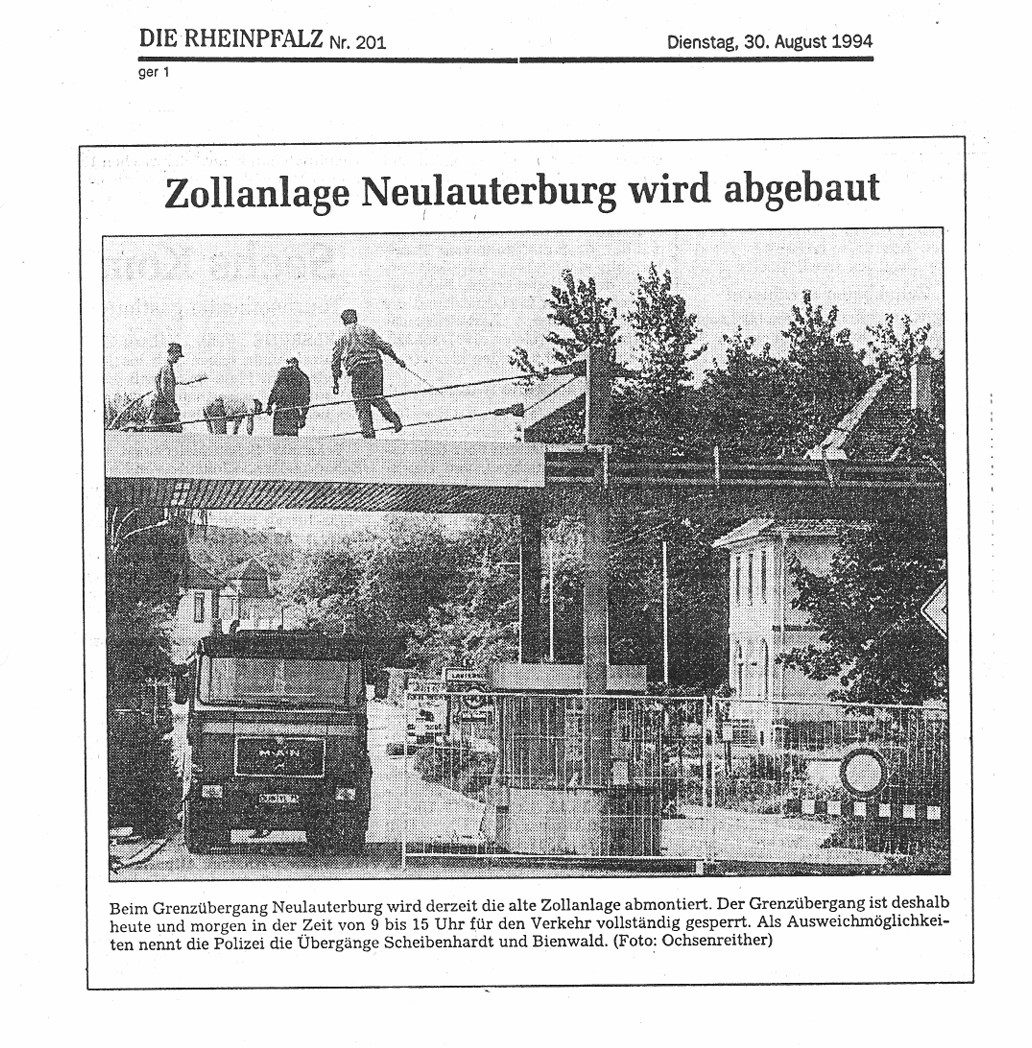

1994

Die Zollanlage wird abgebaut. Siehe Bericht unten in der Rheinpfalz vom 30. August 1994.

2005

Im Zollpavillon wird ein kleiner Museumsbereich zur Geschichte des Grenzverkehrs eingerichtet.

Erstes Zollgebäude in Neulauterburg ab 1850. Text nachfolgend

Alte Zollhäuser

Das erste urkundlich nachweisbare Zollamt stand rechts neben der Grenze Blickrichtung Lauterburg. Später erfolgte ein Anbau für das Gasthaus "Zur fröhlichen Pfalz" (siehe Foto oben). Beide Gebäude wurden im Krieg völlig zerstört und abgerissen.

Auszug aus dem „Inventarium über die Immobilien des königlichen bayerischen Staats-Aerars im kgl. Hauptszollamtsbezirke, Neuburg a Rh. für die IX, X und XI. Finanzperiode rep. das Jahr 1868 – 1873:

"Zollamt Neulauterburg

I. Gebäude

Neulauterburg, Steuergemeinde Berg, Plan-Nr. 3676: 28 Dezimale, Schätzungswert und Brandversicherungskapital: 3380 Gulden, Ertrag: 123 Gulden, 30 Kreuzer, Weg Plan-Nr. 3677 ½: 1 Dezimale.

Wohnhaus aus Mauer und Riegelwänden, eine Scheune mit Stallungen, angebauten Schweineställen, Holzschoppen und Hofraum mit dem Wasserrecht am Brunnen bei Plan-Nr. 3678 zu welchem ein Pfad Plan-Nr. 3677 ½ führt, an welchem der Besitzer von Plan-Nr. 3674 und 3675 je Hälfte Anteil hat und welche eine Dezimale enthält.

Bemerkungen:

Wurde am 26. August 1850 von der Witwe Elisabetha Schultz (geb. Schilling) in öffentlicher Versteigerung um den Preis von 4.100 Gulden erstanden. Dieses Gebäude wird zunächst als Lauterlokalität des kgl. Hebungszollamtes I. Neulauterburg benützt. Laut Entschließung des kgl. Staatsministeriums des Handels und der öffentlichen Arbeiten vom 7. Juli 1859 Nr. 5894 und Entschließung des kgl. Generalzolls Administration vom 10. Juli desselben Jahres Nr. 7200 wurde dem Zollverwalter die obere Wohnung in dem Zollgebäude zu Neulauterburg, dem durch Entschließung letzterer Stelle vom 15. September 1859 Nr. 9466 zu ebener Erde ein Zimmer neben der Bureau-Lokalität gegen den Mietzins von 45 Gulden aus seinem Gesamtbezug von 900 Gulden eingeräumt; ferner hat der Amtsdiener für den Nutzgenuß einer Wohnung und dieser Lokalität aus seinem Funktionsgehalt von 450 Gulden mit 5 % jährlich 22 Gulden und 30 Kreuzer zu bezahlen, und werden weiteres für die Zollgrenzwache eingeräumten Wohnungen dem Aerar aus dem betreffenden Grenz-Wachtfond jährlich 56 Gulden vergütet. zusammen 123 Gulden, 30 Kreuzer. Die Scheuer wird mit Genehmigung der kgl. Generalzoll Administration vom Oberinspektor in Neuburg/ Rh. ohne Entrichtung eines Pachtzinses benützt.

II. Garten

Neulauterburg, Pflanzgarten, Plan-Nr. 3677, Flächeninhalt 32 Dezimalen.

Bemerkungen:

Erworben mit den vorgetragenen Gebäudlichkeiten und wird von dem dortigen Zollverwalter, Amtsdiener und der Zollgrenzwachtmannschaft pachtfrei benützt. Die Verzichtsurkunde auf Entschädigung für allfällige Meliorationen wurde mit Bericht vom 17. Juli 1857, Nr. 1992 dem kgl. Generalzoll Administrator vorgelegt."

1928 wurde ein neues Zollgebäude aus Ziegelsteinen errichtet, das den gestiegenen Grenzaktivitäten Rechnung tragen sollte. Leider wurde es bereits 1940 schwer beschädigt und in der Folge abgerissen

Zerstörtes Zollhaus, 1940

Zerstörtes und schon z.T. abgerissenes Zollhaus

Die Zollhütte 1948/1949 als erstes Provisorium

Erster Dienstbetrieb des Zollamtes in der behelfsmäßigen Unterkunft im Bauerngehöft Morgen 1948/49

Zollamt in der Kandeler Straße vor dem Umbau.

Das Zollamt zog in das Dienstwohngebäude Kandeler Straße 7 um und belegte dort zunächst eine Wohnung im Erdgeschoß, die dann im Sommer 1958 nach den Plänen des Finanzbauamts Landau endgültig zu Diensträumen umgebaut wurde. Dabei wurde auch der Eingang an den Giebel des Gebäudes verlegt. Wegen der erheblichen Zunahme des Geschäftsumfangs wurden 1962 die 2. Erdgeschoßwohnung und 1975 eine weitere Wohnung im Obergeschoß hinzugenommen. In diesem Gebäude war die Güterabfertigung bis 1985 untergebracht.

Zollamt in der Kandeler Straße nach dem Umbau

Der neue Zollpavillon in Neulauterburg

Die neue Fahrbahnüberdachung ist fertig, 1979

Heftiger Zollverkehr mit Lastkraftwagen beiderseits der Straßen, 1979

Mit dem endgültigen Abbau der Zollanlage ist auch das Erscheinungsbild des Zollüberganges Geschichte

Grenzübergang von Lauterburg kommend, 1969. Foto: Landeshauptarchiv Koblenz

Die Gendarmerie-Station in Neulauterburg

1926-1927 - Errichtung einer Gendarmerie-Station

Das Reichsneubauamt in Landau reichte am 20. Juli 1926 beim Bezirksamt Germersheim zum Bau von Zollhäusern in Neulauterburg Pläne ein, die auch in den Jahren 1927-1928 umgesetzt und gebaut wurden, darunter auch das Gendarmerie-Gebäude. In der Gemeinderatssitzung vom 15. Juli 1927 erklärte Bürgermeister Franz Kattus „das neuerrichtete Gendarmerie-Gebäude (in Neulauterburg) später der Gemeinde Berg in Form einer Stiftung zu übergeben“. Der Gemeinderat erklärt sich zur Annahme bereit.

1924-1945

Am 1. Oktober 1924 trat August Reichhart (1897-1944) nach Stationen in Weselberg-Zeselberg und Oppau als Gendarmerie-Wachtmeister bei der Gendarmerie-Station Neulauterburg seinen Dienst an. Verheiratet war er seit dem 1. Oktober 1926 in Berg mit Maria Ottilie Wölfel (1904-1983), Tochter des Oberforstverwalters Johann Wölfel (1861-1945) und Margaretha Sponsel (1883-1983) aus Berg. Sie wohnten zunächst im Berger Forsthaus in der Ludwigstraße (heute Nr. 59) bei den Eltern seiner Ehefrau, wo auch ihre Tochter Anna am 3. August 1927 zur Welt kam. Nach seiner Beförderung zum Gendarmerie-Oberwachtmeister am 1. Mai 1928 übersiedelte die junge Familie als Erstbewohner in das neuerbaute Gendarmerie-Gebäude in Neulauterburg. Hier bewohnten sie das Erdgeschoss, in der Mitte wohnte der Stationskommandant Robert Schwahn und ganz oben ein unverheirateter Kollege, so berichtete es der Sohn Konrad Reichhart (*1936). Am 1. August 1933 wurde der Gendarmerie- Hauptwachtmeister August Reichhart auf eigenen Wunsch nach Annweiler versetzt. Auf ihn folgte Karl Scharfenberger (1890-1965) mit Frau und drei Kinder bis zum Ende des Krieges 1945.

In diesem Haus waren also ab dem Jahr 1928 die Dienstwohnungen der Gendarmeriebeamten und die Gendarmerie-Station Neulauterburg untergebracht bis zum Jahr 1945.

Heute befindet sich dort die Gaststätte "Knigges - No Name" von Christian Jovino.

Gendarmerie-Station Neulauterburg nach der Fertigstellung, 1928

Hochzeitsbild vom 01.10.1926. In der Mitte das Brautpaar August Reichhart als Gendarmerie-Wachtmeister und Maria Ottilie Wölfel. Dahinter die Brauteltern Johann Wölfel und Margaretha Sponsel. Rechts der Stationskommandant Robert Schwahn.

Zusammengestellt von Joachim Möller, Berg;

überarbeitet von Anton Petschner, Neulauterburg;

Quellen:

Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 710BA, Nummer 7542, Bildcode LU9449;

Robert Lelle „110 Jahre Hauptzollamt Landau“, 1991;

Manfred Casprowitz, Hauptzollamt Landau (1881 – 1995);

Chronik Zollamt Schweigen;

Weitere Quellen siehe Kapitel "Quellen";