Undatierter Kupferstich von J. A. Chovin um 1750 von Lauterburg mit der Hinrichtungsstätte auf dem Galgenberg in Neulauterburg (Quelle: SCHOEPFLIN, Johann Daniel: Alsatia illustrata Germanica, Gallica, Colmar 1761)

Neulauterburg - Geschichte

Neulauterburg - frühe Geschichte

Um die Geschichte im südlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz besser verstehen zu können, müssen wir das Rad der Geschichte bis weit ins Mittelalter zurückdrehen. Die Stadt Lauterburg, die schon als römisches Kastell (Tribuni) existierte, gehörte ab dem Jahre 1254 zum Hochstift Speyer, also dem Fürstbischof von Speyer, ebenso der angrenzende Bienwald. Lauterburg erhielt eine Garnison und wurde Sitz einer Präfektur, die vom Seltzbach bis zur Queich reichte und 3 Städte und 60 Dörfer umfasste. Dagegen wurden Berg zusammen mit Pfortz, Forlach und Hagenbach, als gleichnamige Vogtei Hagenbach, ab dem Jahr 1361 als Reichslehen von Kaiser Karl IV. dem Pfalzgrafen bei Rhein, Ruprecht I., also der Kurpfalz, verliehen.

Nach dem “Westfälischen Frieden” im Jahre 1648 wurde das Elsass und somit auch Lauterburg der Krone Frankreichs angegliedert, aber es stand noch bis 1802 unter bischöflich speyerischer Verwaltung und bildete mit den umliegenden Dörfern das Oberamt Lauterburg. Es zerfiel dann in zwei Unterämter Lauterburg und Jockgrim. Zu dem Unteramt Lauterburg gehörten Aschbach, Illingen, Mothern, Neeweiler, Nieder- und Oberlauterbach, Oberroedern, Salmbach, Scheibenhard, Siegen-Kaidenburg und Stundweiler. Zu Jockgrim gehörten Hatzenbühl, Hayna, Herxheim, Weiher, Rheinzabern, Rülzheim und Schaidt.

Die ersten Rodungen in der Gemarkung außerhalb der Stadt Lauterburg, nördlich der Lauter bis zum heutigen Bienwald, begannen um 1600 und betrafen laut dem Lauterburger Schatzungsbuch von 1648 die Gewannen "der Trippelacker, das Land an der Hochstraße an der Oberen und Unteren Chaussee, die Waldaecker oder den Schafhof und Gingel oder Engelgrund“. Diese Gewannen, deren Böden größtenteils kiesig oder sandig aber ertragreich waren, durch erhöhte Lage vor Überschwemmungen geschützt und in Nähe zur Stadt, zählten damals zu den wesentlichen Voraussetzungen um hier dauerhaft Ackerbau zu betreiben.

Als im Jahr 1618 Adam-André Riedessel von Camberg in Lauterburg heiratete und die Stadt Lauterburg ihm am Tag der Hochzeit einen Becher schenkte, wird er als Eigentümer und Besitzer des "Schafhof“ erwähnt, wo er eine Schäferei betrieb. Auch ein "chemin vicinal“ (der Weg zu den Nachbarn) wurde im Jahr 1624 eröffnet. Er führte am linken Ufer der Lauter durch die Schäferei des Ritters Adam-André Riedessel nach Scheibenhard. Von dieser ehemaligen Schäferei, dem Schafhof, leiten sich die Flurnamen „Schafhofacker“ und „Schafhof“ ab, die heute noch in der Gemarkung von Neulauterburg ihren Namen tragen.

"Die Stadt Lauterburg hatte früher einen nicht unbedeutenden Anteil am Bienwalde. Es gehörten ihr die sogenannten Verhagstücke und ein Sandfeld zwischen der Kandeler und Rheinzaberner Straße“, so beschreibt es der Chronist August Meyer von Lauterburg. Auch im Berger Lagerbuch von 1725 reichte die Berger Gemarkungsgrenze in der Gewanne Rehgarten nur bis "oberseit die Lauterburger Straaß“, oder "oberseit die Lauterburger Gemarkung oder der Kimmel“.

Die Rheinzaberner Straße, die Lauterburger Straße und der Kimmel, sind identisch mit der späteren Buchstraße oder der Hagenbacher Straße, der heutigen L 540.

Das heißt, das ganze heutige Gebiet um Neulauterburg von der Gemarkungsgrenze Scheibenhardt im Westen und der heutigen L 540 (Hagenbacher Straße) im Osten (Gewerbegebiet Mühläcker, Gärtnerei Bösherz) bis an den südlichen Rand des Bienwalds gehörte früher der Stadt Lauterburg und zu dessen Gemarkung. Dies änderte sich erst nach dem Frieden von Lunéville vom 09. Februar 1801, als das Deutsche Reich das gesamte linke Rheinufer an Frankreich abtrat.

Der Galgenberg in Neulauterburg

Die Lauterburger Richtstätte lag weithin sichtbar in nordöstlicher Richtung vor der Stadt im heutigen Neulauterburg, auf dem sogenannten Galgenberg. Man hatte solche Exekutionsstätten gern auf erhöhtem Gelände errichtet, damit die Einreisenden diese gleich sehen konnten und vorgewarnt waren. Eine Landkarte aus dem Jahr 1796 belegt eindeutig den Standort des Galgens zwischen der Kandeler- und Hagenbacher Straße. Der Galgen selbst war ein sogenannter „dreischläfriger Galgen“, auch dreibeiniger Galgen oder Dreiständergalgen genannt und sein Grundriss bestand aus einem gleichschenkligen Dreieck.

An den Enden ragten drei Rotsandsteinsäulen von ungefähr 4-5 m Höhe empor, die durch Querbalken miteinander verbunden waren. Somit konnte man gleichzeitig mehrere Urteile vollstrecken. Dieser Galgen wurde um das Jahr 1500 von der Stadt Lauterburg beim „Steinernen Kreuz“ vor der Kirche in Lauterburg errichtet. Von dort wurde er auf den Galgenberg bei Neulauterburg gebracht, wo er bis zum Ausbruch der französischen Revolution 1789 verblieb. Die Balken wurden unter wildem Gejohle des anwesenden Volkes auf dem Schlossplatz in Lauterburg verbrannt.

Entstehung des Ortes

Mündlicher Überlieferung zufolge entstand der Ort, weil die ehemalige Festung Lauterburg abends die Stadttore schloss und keine Reisenden mehr hineinließ. So schuf man vor den Toren der Stadt Übernachtungsmöglichkeiten. Es existierten im Laufe der letzten 200 Jahre zehn Wirtshäuser. Nachweislich gab es 1882 fünf Gaststätten. Davon ist heute nur noch der Bayrische Hof übriggeblieben.

Anhand der bislang von mir ausgewerteten Originaldokumente des Landesarchivs in Speyer, der Katasterämter in Grünstadt, Germersheim und Landau sowie des Grundbuchamtes in Kandel ergibt sich folgendes Bild:

Neulauterburg ist eine Anlage aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Weiler vor den Toren der französischen Grenzstadt gehörte bereits damals zu der Gemeinde Berg, Canton Kandel, Landkommissariat Germersheim im Regierungsbezirk Pfalz des Königreiches Bayern. Zu dem Weiler gehörte eine bayerische Zollstätte. Er bestand ferner aus "Wirthen, Handels- und Gewerbsleuten".

Dem alten Lauterburg auf dem rechten Lauterufer gegenüber entstanden auch auf dem linken Ufer Wohnstätten und erhielten danach das vorgesetzte "Neu-". Da die Grenze durch den Fluss dargestellt wird, gehört Neulauterburg nicht zum elsässischen Lauterburg, sondern zur pfälzischen Gemeinde Berg. "Die Häuser bieten nichts Bemerkenswertes. Am Ostausgang des Ortes befindet sich ein Steinkruzifix auf klassizistischem Tischsockel, bez. 1830, renoviert 1881."

In Lauterburg gab es vier Ziegeleien. In einer alten Karte der Festung Lauterburg aus der Zeit von 1720-1782 ist bereits eine "Tuilerie" (frz. Ziegelei) jenseits der Lauter eingezeichnet. Diese Ziegelei war somit das älteste Gebäude und die "Urzelle" im heutigen Neulauterburg (Scheibenhardter Str. 14). Alle Anfang des 19. Jahrhunderts existierenden Häuser, neun an der Zahl, seien Herbergen oder Geschäfte gewesen. Ein Schlagbaum in den bayerischen Farben wird vor dem Gasthof Bayerischer Hof beschrieben. Neulauterburg beherbergte ferner ein bayerisches Zollbüro, eine Zollabfertigung, einen Gendarmerieposten und einen Forsthüter. Der Ort zählte 70 Seelen.

In einer "Beschreibung der Pfarrei" von 1825 wurde der Ort lediglich als "Ziegelhütte bei Lauterburg mit 30 Katholiken" bezeichnet. Auch die noch vorhandenen Bauanträge von 1825 bezeichnen die Örtlichkeit als "Ziegelhütte". Die Flurbezeichnung "Ziegelhütte und Schafhof" ist bis heute geblieben. Der Ortsname "Neulauterburg" entstand also erst ab ca. 1825.

In einer Beschreibung von 1858 heißt es: “Die Gegend um Lauterburg und Seltz ist völlig eben, der Rhein umfließt in hundert Armen hunderte von grünen, buschigen Rheinauen. Lauterburg unmittelbar gegenüber auf bayerischem Gebiet liegt das junge Dorf Neulauterburg. Das Dorf entstand aus Niederlassungen von Wirthen und Handelsleuten, die hier der Grenzstadt gegenüber gute Geschäfte zu machen hofften.”

1762 - Wölfe in der Nachbarschaft

Aus einer Gemeinderechnung geht hervor, dass der Jäger aus Scheibenhardt und der Förster aus Büchelberg für eingefangene Wölfe fünf Gulden aus der Gemeindekasse erhalten haben. Bereits zehn Jahre früher, 1752, haben die Jäger aus Hagenbach und der Waldknecht aus Hatzenbühl für acht abgelieferte Jungwölfe eine gleiche Prämie erhalten.

1809 - Arrondissement de Wissembourg

In einem Decret Napoleons vom 10. September 1805 wird festgelegt, dass Berg mit 30 weiteren pfälzischen und elsässischen Gemeinden dem Arrondissement de Wissembourg angehört. Das Arrondissement (Kreis) Wissembourg umfasste im Jahr 1809 insgesamt 64 Gemeinden.

1813 - Wir werden bayerisch

Aufgrund des "Vertrages zu Ried“ vom 8. Oktober 1813 zwischen Österreich und Bayern, erhielt Bayern von Österreich als Entschädigung für Gebietsabtretungen die Rheinpfalz, die im 17. Jahrhundert schon einmal zu seinen Besitztümern gezählt hatte. Die Rheinpfalz wurde somit zum direkten Nachbarn Frankreichs.

1814 - Napoleon dankt ab

Im Januar fällt Lauterburg in die Hände der Alliierten. Napoleon dankt im 1. Pariser Frieden ab. Frankreich muss auf alle seit 1792 gemachten Eroberungen verzichten. Der Streifen zwischen Queich und Lauter bleibt aber französisch.

1815 - Neulauterburg wird deutsch

Nach der Niederlage von Waterloo musste Napoleon zum 2. Male abdanken. Im 2. Pariser Frieden (20. November 1815) wurde Frankreich zur Kriegsentschädigung und zur Rückgabe des linksrheinischen Gebietes und somit auch des Gebietes zwischen Queich und Lauter gezwungen. Lauterburg verliert damit alle links der Lauter gelegenen Orte. Damit wird die Lauter (bzw. die Alte Lauter) erstmals zum Grenzfluss und die Gemeinden Lauterburg und Berg mit Neulauterburg werden Grenzorte. Beide Länder, Pfalz und Elsass – obwohl ursprünglich Teil des Römischen Reichs – werden durch eine Grenze getrennt.

Der endgültige Verlauf der Grenze wurde durch Grenzverhandlungen zwischen Frankreich und Bayern festgelegt, die von 1816 bis zum Austausch der Ratifikationen im Jahre 1829 andauerten und deren Ergebnisse in dem "Vertrag zwischen Baiern und Frankreich über die Grenzregelung vom 5. Juli 1825 zu Paris" schriftlich dargelegt wurden. Hinzu kam noch die "Endgültige Übereinkunft in der Grenzabmarkung zwischen Bayern und Frankreich zu Weißenburg i. E. vom 9. Dezember 1825."

1816 - Wir werden erneut bayerisch

Die so erworbene Region, die seit 1697 unter französischer Hoheit stand und zuletzt zum Donnersbergkreis gehörte, wird nun Teil des Königreichs Bayern und hieß zunächst umständlich “Das königlich-bayerische Gebiet auf dem linken Rheinufer" oder "Bayerische Lande am Rhein“. Dann erhielt das Gebiet durch eine königliche Verordnung vom 20. Februar 1817 den Namen "Rheinkreis" und erst am 1. Januar 1838, kraft Verordnung des bayerischen Königs Ludwig I. vom 29. November 1837, den Namen "Rheinpfalz", um an die Pfalzgrafen bei Rhein anzuknüpfen. Die Pfalz stellt kein historisch gewachsenes Gebiet dar, sondern wurde durch den Territorialausgleich zwischen Bayern und Österreich künstlich geschaffen und gehört seit Ende des Zweiten Weltkrieges zum Bundesland Rheinland-Pfalz.

Dieser Grenzverlauf hat sich dann, abgesehen von Unterbrechungen durch verschiedene Kriege, bis heute erhalten und bildet die Staatsgrenze zwischen Frankreich und Deutschland. Die Gemeinde Berg musste aber auch 25 ha ihrer Gemarkung an Frankreich abtreten, vor allem jenes Gebiet, auf dem Frankreich seine Befestigungswerke über die Lauter vorgeschoben hatte. Dafür verzichtete Frankreich auf alle Rechte auf Neuburger und Berger Gebiet.

Die Grenze war damals ein neuralgischer Punkt, der rund um die Uhr scharf bewacht wurde. Das war jedes Mal mit neuen Schwierigkeiten verbunden, denn viele Bürger der ländlichen Bevölkerung von Berg hatten ihre landwirtschaftlichen Äcker auch auf französischem Boden. Dies bedeutete, dass die Eigentümer zur Bewirtschaftung ihres Grundbesitzes jahraus, jahrein oft mehrmals am Tage entweder den hiesigen Straßenübergang oder die zugelassenen Nebenwege passieren mussten, wobei sie stets kontrolliert werden konnten. Ludwig Stehle beschreibt dies ausführlich in der Berger Ortschronik.

1816 - Neulauterburg gehört zu Berg

Aufgrund eines kaiserlichen Decrets Napoleons vom 17. Januar 1813 wurde verfügt, dass Neulauterburg keine eigenständige Gemeinde sei, sondern integrierter Bestandteil der politischen Gemeinde Berg.

1816 - Schmuggel an der Grenze

Von der Grenzziehung an erlebte der Weiler Neulauterburg eine rasante Entwicklung. Ursache dürfte der bedeutende Schmuggel gewesen sein, der schon lange zuvor mit dem benachbarten Baden über den Rhein in voller Blüte stand und jetzt noch mit Frankreich eine neue Dimension erhalten hatte. Denn mit der Grenzziehung gab es rechtlich zwei Landesgrenzen, eine badische und die französische. Es waren Wein, Tabak, Öl und Salz aus bayerischen Salinen sowie Eisenwaren und Getreide, die illegal die Grenze passierten. Neulauterburg hatte viele Zuzüge und Niederlassungen aus allen Richtungen zu verzeichnen. "Junge Frauen hatten in Neulauterburg kein Problem, einen Mann zu finden“, so schreibt ein Chronist von damals.

Einige Anekdoten von Schmuggel sind weiter unten mit den entsprechenden Zeitungsartikeln dokumentiert.

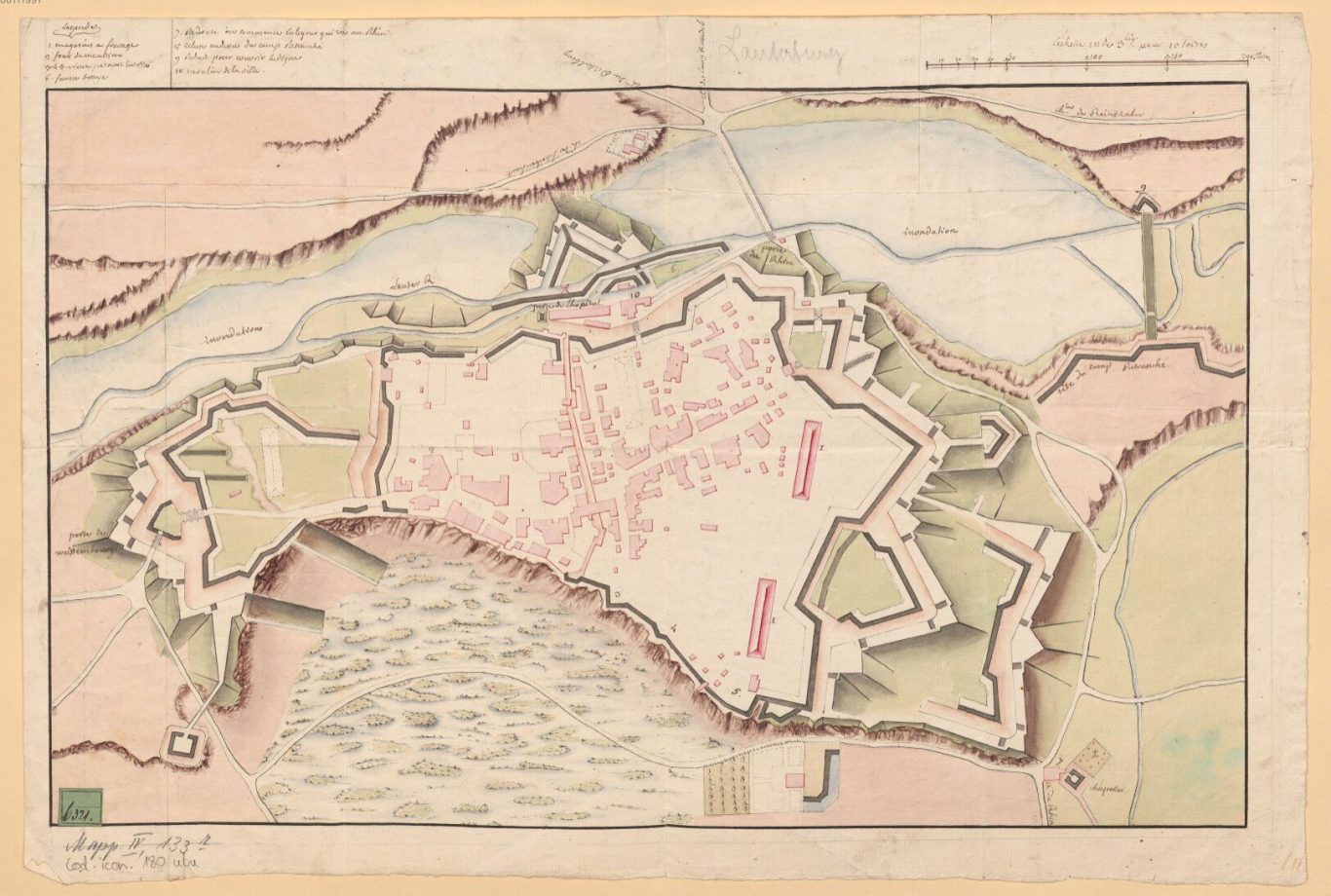

Festung Lauterburg, 1720-1780. In der oberen Bildmitte ist die Wegekreuzung nach der Grenze und die Ziegelei zu erkennen

1824 - Bevölkerungsstatistik

Laut dem Schematismus von Speyer aus dem Jahre 1824 hatte Neulauterburg an Einwohner 73 Katholiken und 3 Protestanten.

1825 - Bauanträge

Das folgende Schreiben des Landeskommissariats Germersheim verdeutlicht, wie die Behörde bestrebt war, Neulauterburg mit finanziell gesicherten Einwohnern zu füllen.

"Betrifft: Das Gesuch von 1825 des Valentin Dauer von Lauterburg um bürgerliche Niederlassung in der Gemeinde Berg und Erbauung eines Hauses an der Lauterburger-Kandeler Straße".

Antwort des Landeskommissariats: „In Gemäßheit des verehrlichen Erlasses königl. Landeskommissariats vom 13. letzten Monats hat man die Ehre unter Remission den Kämmunikaten zu berichten, dass weil Valentin Dauer aus Lauterburg, welcher um bürgerliche Niederlassung in der Gemeinde Berg und Erbauung eines Hauses neben der Lauterburger-Kandeler Straße auf der westlichen Seite nachsucht, wirklich ein eigentümliches Land (eigenes Grundstück) daselbst besitzt, um sein Vorhaben zustande zubringen, so dürfte das Gesuch Dauers die geeignete Berücksichtigung verdienen. Hindernisse sind keine vorhanden, die dem projektierten Vorhaben entgegen sein könnten – jene Gründe, die einige Wirte und Kaufleute in ihrer Vorstellung aufstellen – verdienen allerdings keine Berücksichtigung, weil solche einzig und allein auf Privatinteressen gestützt sind, die dem Allgemeinen weichen müssen. Es wäre zu wünschen, wenn mehrere solche Individuen an den beiden Straßen bei Lauterburg Häuser erbauen würden und sich mit redlichem Handel abgeben und ernähren würden. Es würde sich nach und nach zu einer Art Dorf bilden oder eigentlich einer Art Siedlung von Kaufleuten, was für jene Gegend mehr von Nutzen als von Schaden sein dürfte. Die Gemeinde auf diesseitigem Gebiet hätte den Vorteil, das Nötige zu ihrem Hausbedarf in der Nähe anschaffen zu können, das Geld bliebe im Land und sie hätten nicht nötig, ins Ausland zu gehen. Man ist demnach der Meinung, dass Petent Dauer mit seinem Gesuch berücksichtigt werde und die bürgerliche Niederlassung zu genehmigen sei“.

Im Jahr 1825 gab es noch weitere Bauanträge für den Ort. So auch für eine Weinwirtschaft in der Scheibenhardter Straße. Dieses Gebäude steht heute unter Denkmalschutz, so wie auch der Bayrische Hof und noch ein weiteres Fachwerkhaus.

1827 - Adjunkt Peter Memminger

Durch Rescript (Bescheid) der königl. Regierung des Rheinkreises, Kammer des Innern, vom 26. April 1827, wurde Peter Memminger zum Adjunkten (Beigeordneten) von Neulauterburg, Bürgermeisterei Berg im Landkommissariat Germersheim, ernannt.

1828 - Grenzberichtigung

Über den Grenzverlauf in unserer Region zwischen Frankreich und Bayern wurde in jahrelangen, zähen Verhandlungen gerungen. Schließlich konnten am 20. September 1828 in einem "Gränzberichtigungs- und Abmarkungs-Protokoll" die tatsächlichen Standorte der bereits gesetzten Grenzsteine dokumentiert werden.

Im Protokoll ist zu lesen: "Auf den Ufern der Lauter, ungefähr 60 Meter stromaufwärts von der Spitze eines unter dem Namen der große Damm bekannten Überschwemmungsgebietes, der in einiger Entfernung westlich der Festung Lauterburg das durch diesen Fluß bespülte Tal sperrt, befinden sich zwei viereckige Steine, einer in Frankreich am Rand einer Wiese, auf dem rechten Ufer in dem Bezirk Engelsgrund, der stromabwärts und am Fuß des besagten Dammes an den die Gebirgswiesen genannten Bezirk stößt; der andere gegenüber (in Bayern) am Rand einer anderen Wiese auf dem linken Ufer in dem Bezirk die großen Dammwiesen, welche an die bereits erwähnte, unter dem Namen Gebirgswiesen, bekannte Wiese angrenzt, um anzudeuten, daß bei dem Durchschnittspunkt der Linie, welche die beiden besagten Steine mit dem Talweg der Lauter verbindet, das Gebiet der französischen Gemeinde Scheibenhard und jenes der Stadt Lauterburg mit den Räumen der beiden bayerischen Gemeinden Scheibenhard und Berg zusammenstoßen."

Auf diese Weise wurden ganz konkret und Zentimeter genau insgesamt 44 Grenzsteine beschrieben und aufgestellt.

Grenzstein Nr. 1 an der Lauter zwischen Neulauterburg und Scheibenhardt

"Der erste dieser Steine befindet sich am Rand und an der westlichen Spitze der Wiese Matheus Lauterwiesen wieder, welche von dem rechten Lauterufer und dem Fuß des längs diesem Fluß fort-laufenden abflüssigen Randes gebildet wird."

Grenzstein Nr. 13 am Ortsrand von Neulauterburg

"Der Stein Nr. 13, an der Spitze eines Winkels gegen Bayern von 179°15’, auf dem Grundstück von Josef Distel von Lauterburg ist von jenem Nr. 12 entfernt: 94,25 m."

Grenzstein Nr. 22 am Grenzübergang in Neulauterburg

"Und von diesem Letzteren, mit Nr. 22 bezeichneten Stein, an der Spitze eines Winkels gegen Bayern von 173°20’, an der südöstlichen Spitze der Wiese und am Rand des Grabens links der Landstraße von Lauterburg nach Landau und Speyer, in einer Entfernung von ungefähr 7 m von der Giebelmauer des Wohnhauses von Karl Weigel ist eine Länge von: 39,90 m."

1830 - Adjunkt Johann Weigel

Durch Beschluss der Königl. Regierung des Rheinkreises, Kammer des Innern, vom 20. November 1830, wurde der Einwohner Johann Weigel zu Neulauterburg zum Adjunkten (Beigeordneten) dieser Gemeinde ernannt.

In diesem Jahr wird Karl Weigel, verheiratet mit Elisabeth Schilling, als Kaufmann und Wirt zum Löwen in Neulauterburg erwähnt. Die Witwe Elisabeth Weigel heiratete im Jahr 1836 den Ludwig Franz Burkard von Neulauterburg.

1830 - Brand des "Bayerischen Hofes"

Am 23. September 1830 sollte das Wirtshaus zum bayerischen Hof des Besitzers Georg Anton Dudenhöffer in Neulauterburg versteigert werden. Die Versteigerung fand im Wirtshaus zum Löwen bei Karl Weigel in Neulauterburg statt. Scheinbar kam es zu keiner Versteigerung. Denn im Jahr 1830 ist das Gebäude "Bayer. Hof“ nämlich abgebrannt und 1831 wiederaufgebaut worden. Der Besitzer Georg Anton Dudenhöffer wollte es nach dem Brand nur noch einstöckig erstellen, musste es aber nach den Brandversicherungsbedingungen in den vorigen Dimensionen wiedererrichten. Nach vorhandenen Unterlagen hat die Linie der Familie Burkard, die Gaststätte Bayer. Hof um 1840 erworben.

1831 - Gendarmeriestation

Neulauterburg erhielt eine Gendarmeriestation, die 1863 wegen des in Büchelberg stark angestiegenen Wald- und Wildfrevels nach dort verlegt wurde. Zwischen den Zollwachen, sowohl bayerischer, als auch französischerseits und den Schmugglerbanden kam es zu blutigen Auseinandersetzungen, die auch in den überregionalen Zeitungen ihren Niederschlag fanden.

1832 - Asiatische Cholera

Die asiatische Cholera war in Frankreich ausgebrochen. Durch den lebhaften Grenzverkehr sah man auch die Pfalz gefährdet. Berg-Neulauterburg erhielt eine Bewachungsmannschaft von 13 Gendarmen, 15 Soldaten und einem Offizier. Die Mannschaftsstärke wurde später noch erhöht. 45 Personen, die im Juli 1832 in die Pfalz reisen wollten, mussten sich einer

5-tägigen Quarantäne unterziehen. Aufgrund der fortschreitenden Cholera in Richtung Grenze wird in Neulauterburg eine Desinfektionshütte gebaut und eingerichtet. Auch Briefpost, Pässe und Waren werden darin behandelt. Diese Maßnahme wurde am 30. Dezember 1832 aufgehoben.

1833 - Bevölkerungsstatistik

In einer Bevölkerungsstatistik der Gemeinde Berg vom Juni 1833 lebten in Neulauterburg 67 Einwohner in 13 Familien.

Das entspricht auch in etwa der heutigen Einwohnerzahl.

1833 - Scharmützel an der Grenze

In der Nacht vom 23. zum 24. Oktober 1833 gab es an der Grenze bei Neulauterburg ein Scharmützel zwischen Schmugglern und patrouillierenden Gendarmen, wobei gegen 80 Schüsse gewechselt wurden, ohne dass man von einer Verwundung oder Ergreifung eines Schmugglers hörte. In der Nacht zum 27. Oktober 1833 nahm man zwischen Berg und Neuburg am Rhein eine 200 bis 220 Mann starke Schmugglerbande wahr.

1835 - Situation an der Grenze

Die Gemeinde Berg ist der Situation an der Grenze Neulauterburg/Lauterburg nicht mehr gewachsen. Die Kreisregierung setzte daher einen Zug Infanterie in Marsch. Kosten für Einquartierung, Verpflegung und Wehrsold für diese 8 Tage musste die Gemeinde Berg alleine tragen.

1836 - Deutscher Zollverein

Schon lange plante man den deutschen Zollverein und wollte damit die verschiedenen Bundesländer unter einen Hut bringen. Aber erst am 1. Januar 1836 trat endlich auch Baden dem Deutschen Zollverein bei, so dass sich ab diesem Zeitpunkt der Warenverkehr zwischen der bayerischen Pfalz und Baden ungehindert bewegen konnte. Unter dem Jubel der pfälzischen und badischen Bevölkerung hoben sich die Zollschranken und man konnte nun von einem deutschen Staat in den anderen gehen, ohne dass man nach dem Wohin und Woher gefragt wurde. Der Deutsche Zollverein hat in erstaunlicher Weise dazu beigetragen, dass Handel und Industrie aufblühten.

1838 - Berger Schöffenratsbeschluss

Der Schöffenrat schickte auch deshalb gern Zuzüge nach Neulauterburg, weil er der Meinung war, dass Neulauterburg als selbständige Gemeinde zu behandeln sei und die Neulauterburger keinen Anspruch auf die den Berger Bürgern zustehenden Rechte geltend machen könnten. Ein Irrtum wie sich zeigte.

In einem Schöffenratsbeschluss vom 30. April 1838 steht geschrieben: "Neulauterburg wird bei Zählung der Bürgersfamilien nicht mitgerechnet, weil es mit Berg nichts gemein hat und blos durch die Bürgermeisterei Berg mitverwaltet wird."

Plötzlich stößt man im Ratsbeschluss vom 19. Dezember 1855 im Zusammenhang mit der Einführung eines Bürgereinzugsgeldes für den Weiler auf andere, neue Erkenntnisse. Demzufolge ist Neulauterburg bereits im Jahr 1816 de facto mit der Gemeinde Berg vereinigt worden, wobei ein kaiserliches Decret Napoleons vom 17. Januar 1813 zitiert wird.

Das Königliche Kreiskommissariat in Germersheim hat dann grundsätzlich entschieden, dass Neulauterburg keine besondere Gemeinde, sondern Bestandteil der politischen Gemeinde Berg sei. So ist es bis heute geblieben.

1846 - Adjunkt Jacob Dudenhöffer

Durch Beschluss der königl. Regierung der Pfalz, Kammer des Innern, vom 15. Januar 1846, wurde der Gemeinderath Jacob Dudenhöffer zum Adjunkten (Beigeordneten) von Neulauterburg, Landkommissariat Germersheim, ernannt.

1852 - Einwohnerzahl

Laut einer Bevölkerungsliste der Gemeinde Berg vom 5. Dezember 1852 hatte Neulauterburg 81 Einwohner in 16 Familien.

1856 - Örtliche Streitereien

Auszug aus einem Bericht des Bürgermeisteramts Berg vom 12. September 1856 an das Königliche Landkommissariat Germersheim, das durchsetzen wollte, dass die Neulauterburger ihr Getreide in der Berger Mühle mahlen lassen sollten: "Würde man den Verkehr mit der Lauterburger Mühle erschweren, so wären nur die Konsumenten gehemmt, dem Ort Neulauterburg mitunter die Nahrung entzogen und der Müller von Berg zum Nachteil der anderen berechtigten Gewerbegenossen vorzugsweise privilegiert, wozu keine Gründe vorhanden sind“.

Um diese Zeit erfahren wir auch öfters über Streitereien unter Alkoholeinfluss in den Wirtschaften, die in den beiden politischen Lagern ihre Ursache hatten, denn die Kriege lagen noch nicht weit zurück und das europäische Denken war damals noch nicht so ausgeprägt wie heute. Oft musste der Wirt um seine Sicherheit fürchten und die zufällig anwesende Grenzwacht im Lokal um Hilfe ersuchen.

1860 - Straße nach Scheibenhardt

Der Verbindungsweg Neulauterburg–Scheibenhardt war bis 1860 ein einfacher Feldweg. Bis zum Ausbau mit einer 7 cm starken Kieslage gab es einen jahrelangen Streit mit dem Landeskommissariat. Da der Weg als öffentlicher Weg zwischen den zwei Orten angesehen wurde, sollten die Kosten von 1030 Gulden hierfür aus allgemeinen Deckungsmitteln aufgebracht werden. Den Anteil von Scheibenhardt übernahm aus Mangel an Eigenmitteln die Regierung des Rheinkreises.

1863 - Gendarmeriestation

Im Jahr 1863 wurde die Gendarmeriestation von Neulauterburg wegen des in Büchelberg stark angestiegenen Waldfrevels und Wilddiebereien nach Büchelberg verlegt.

1865-1871 - Die Postexpedition in Neulauterburg

Am 1. Oktober 1865 wurde im Namen seiner Majestät des Königs von Bayern eine Postexpedition mit der Fahrposttaxe (Taxpost, Taxpunkt) Nr. 731 in Neulauterburg, zu dem postalisch auch Berg gehörte, eröffnet. Neben Germersheim (108, 155), Langenkandel (178, 272) und Rheinzabern ( 443, 426) waren auch Maximiliansau (822) und Neuburg am Rhein (849), welche zusammen mit Neulauterburg eröffnet wurden, die einzigen fünf Postexpeditionen in unserer Gegend. Zur Entwertung der Franko-Marken erhielt Neulauterburg einen offenen Mühlradstempel (oMR) mit der Stempel-Nummer 850 zugeteilt, der aber nur eine Gültigkeit vom 1. Oktober 1865 bis zum 9. März 1869 besaß.

Die Leitung der Brief- und Fahrpostexpedition wurde dem Zollverwalter Joseph König per Dienstvertrag verliehen.

Als aber nach dem Krieg 1870/71 das Elsass dem deutschen Reich eingegliedert wurde, fielen auch alle Zollschranken. Somit wurde zum 1. Januar 1872 der Zollverwalter Josef König in Neulauterburg als Revisionsbeamter an das Hauptzollamt Ludwigshafen a. Rh. versetzt und damit endete auch die Postexpedition in Neulauterburg.

(Quellen: Pfälzer Zeitung, Speyer 1865, Nro. 276 vom 24. November 1865; Verordnungs- und Anzeige-Blatt der Königl. Bayerischen Verkehrs-Anstalten, München 1865.)

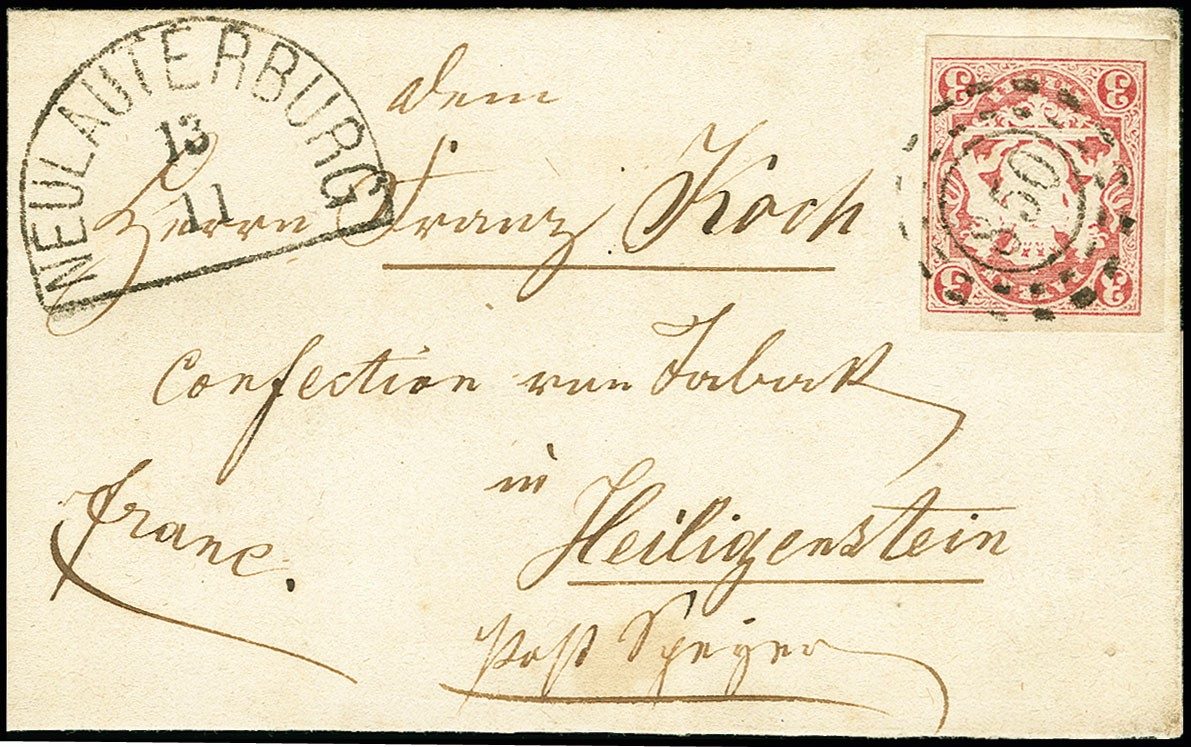

Brief mit einer 3 Kreuzer Marke (rosa Bayern-Wappen) und dem offenen Mühlradstempel "850 Neulauterburg".

Links daneben ein gesetzter Halbkreis-Stempel NEULAUTERBURG vom 13.11.1867. Der Brief war nach Heiligenstein adressiert.

1870 - Das Husarenstück des Grafen Zeppelin am 24. Juli 1870

Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich Preußen den Krieg. Es ging um die seit Jahrhunderten ausgeübte französische Vormachtstellung in Europa. Als Anlass nahm man die Affäre um die Neubesetzung des spanischen Königsthrons ("Emser Depesche" von Otto von Bismarck).

Aus dem Buch "Zeppelins Fernpatrouille" von General a.D. Dr. Karl Schnell ist zu lesen:

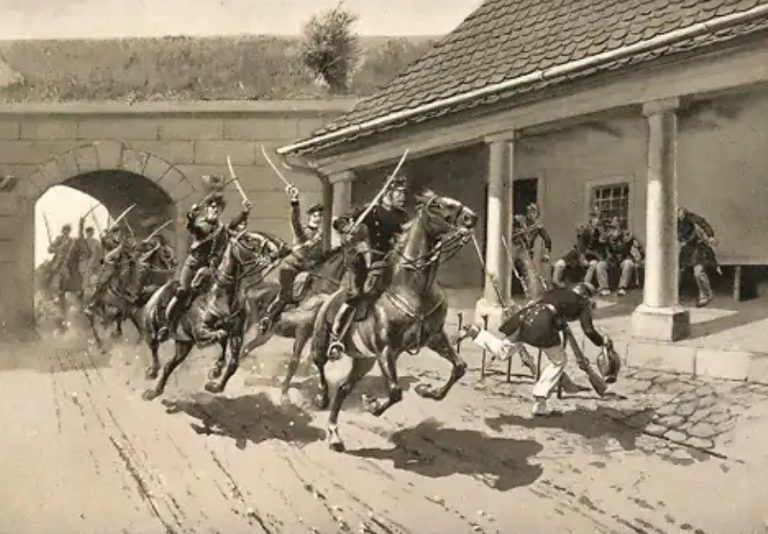

"Am 18. Juli 1870 verlegte die Badische Felddivision ein Bataillon Infanterie und eine Eskadron Dragoner nach Hagenbach um die Grenze beiderseits der französischen Grenzbefestigung Lauterburg zu überwachen." Da man nicht viel über die Stärken und Absichten der französischen Armee wusste, entschloss sich der Kommandeur der Badischen Felddivision zu einer gewaltsamen Fernaufklärung im nördlichen Elsass. Am Morgen des 24.Juli 1870 machte sich die Reiterschar, bestehend aus vier Offizieren und sieben Dragonern unter Führung von Hauptmann Graf von Zeppelin (dem späteren Entwickler der Luftschiffe) von Hagenbach aus auf nach Lauterburg. Am Waldrand bei Neulauterburg konnte er die Stadtmauer von Lauterburg einsehen und feststellen, dass "das Nordtor der leicht befestigten elsässischen Grenzstadt offen stand und sogar die Zugbrücke heruntergelassen war".

Also ritten sie in vollem Galopp in das Nordtor (Landauer Tor) hinein, durchquerten Lauterburg und verließen die Stadt durch das ebenfalls offen stehende Weißenburger Tor. In Lauterburg herrschte sonntägliche Ruhe, man war in der Kirche beim Gottesdienst. Zwei Tage vorher hatte das französische Militär die Stadt verlassen. Die Zöllner war völlig überrascht, gingen im Festungsgraben in Deckung ohne zu schießen. Die Patrouille wurde dann am Schirlenhof gestellt, es kam zu einem tödlichen Gefecht. Graf Zeppelin konnte mit einem eingefangenen französischen Pferd zurück ins Reich fliehen.

Sonntag, 24. Juli 1870. Graf Zeppelin im Galopp durch Lauterburg

Foto: Karl Schnell, Zeppelins Fernpatrouille

4. August 1908: Zur Erinnerung an seinen Erkundungsritt überquert Graf Zeppelin auf dem Weg von Friedrichshafen nach Mainz mit seinem Luftschiff Lauterburg

Der am 24. Juli 2021 vom Deutschen Kavallerieverband nachgestellte historische Spähtrupp zu Pferd über 100 Kilometer ins Elsass

1871 - Das Elsass wird deutsch

Wie sehr die französische Grenze und das gegenüberliegende Baden zum schwunghaften und gewinnträchtigen Schmuggel reizte, geht aus Aufzeichnungen eines Pfarrers hervor, der 1871 in Berg seine Tätigkeit aufnahm:

„In Neulauterburg, das zu Berg gehört, waren unter 12 Häusern, 12 Wirtshäuser und ebenso viele Kaufläden. Über der Grenze waren alle Gegenstände teurer. Damals stand Lauterburg, was Reichtum und Umsatz anging, weit hinter Neulauterburg und Berg zurück. Die Berger Bürger waren ein üppiges Leben gewöhnt. Auch die Zollbeamten regulierten sie mit Rotwein. Ihr bestes Geschäft machten sie, wenn sie betrunken im Wirtshaus, sei es bei Tag oder bei Nacht, beisammensaßen.“

Durch den Friedensschluss nach dem deutsch-französischen Krieg wird das Elsass deutsch. Damit bricht der schwunghafte Schmuggel zusammen. Der Friede war ein Ruin für die Berger Bürger. Ihre Felder hatten sie vernachlässigt und den Büchelbergern und Neuburgern überlassen. Die wenigsten hatten sich etwas von der Schmuggelei erspart. Aber, so der Pfarrer, schließlich gelang es ihm doch während seines segensreichen Wirkens bis zum Ende des Jahrhunderts bei der Gemeinde Berg einen großen Wandel zum Besseren zu bewirken.

1872 - Wegfall der Zollgrenzen

Nach dem Krieg ist das Elsass wieder Teil des Deutschen Reichs. Damit fielen auch die Zollschranken in Neulauterburg und Scheibenhardt weg, ebenso wurde das Hauptzollamt in Neuburg am Rhein aufgelöst.

Ab dem 1. Januar 1872 wurde die Postexpedition von Neulauterburg nach Berg verlegt und der Dienstvertrag dem Gemeindeschreiber Ludwig Blumenschein verliehen.

1880 - Jahrmärkte

Neulauterburg war zu einem großen Umschlagplatz geworden, besonders nachdem die Bahnlinie Straßburg – Germersheim 1876 eröffnet wurde. Drei Jahrmärkte fanden statt, der Ostermarkt, der Pfingstmarkt und an einem Dienstag im Oktober der Gallusmarkt. Es waren alles Krämermärkte, die von der benachbarten Landbevölkerung gern aufgesucht wurden. Zur gleichen Zeit fanden diese Märkte auch in Lauterburg statt. Mit den Märkten verbunden waren auch Tanzveranstaltungen in zwei Neulauterburger Gasthäusern. Überhaupt scheinen Lustbarkeiten hoch im Kurs gestanden zu haben. Von 1830–1850 fanden in Berg und Neulauterburg jährlich zehn öffentliche Tanzlustbarkeiten statt. Ein Wirt beantragte die Verlängerung der Polizeistunde bis zum nächsten Morgen, weil die Stadt Lauterburg die Stadttore vor der Neulauterburger Polizeistunde schließe und seine Gäste nicht mehr nach Hause kommen könnten. Doch Germersheim wollte die Ausgaben der Familien etwas zügeln und lehnte dies mit Rücksicht auf die finanzielle Lage vieler Familien ab.

Auch eine Kirchweih gab es in Neulauterburg.

1882 - Gendarmeriestation

Am 15. August 1882 hat die Gendarmeriestation Büchelberg und am 02. September 1882 auch das Bürgermeisteramt Berg wieder eine Zurückverlegung nach Neulauterburg beantragt. Denn in Neulauterburg ist es mit seinen fünf Wirtschaften sehr turbulent zugegangen. Die Lokale waren an den Sonn- und Montagen, besonders aber an Zahltagen, voll besetzt.

Es waren die von weit her in der Lauterburger Tabakmanufaktur beschäftigten Arbeiter. Ein spezieller Anziehungspunkt war, so der Gendarmeriebericht von 1882, das um vier Pfennig billigere und ansonsten auch bessere bayrische Bier. In den voll besetzten Lokalen gehe es dann häufig derart turbulent zu, dass der örtliche Adjunkt als Ortspolizeiorgan dem Geschehen nicht mehr gewachsen sei. Doch die Regierung in Speyer befürchtete die Wiederkehr der Zustände, die zur Verlegung der Station nach Büchelberg geführt hatten und gab den Anträgen auf Zurückverlegung nicht statt.

In den neunziger Jahren wurde die Gendarmeriestation von Büchelberg dann doch wieder nach Neulauterburg zurückverlegt.

1887 - Die Lauterzeitung in Neulauterburg

Im Haus Nr. 7 in Neulauterburg wurde 1887 unter dem Herausgeber H. Hohnloser die "Lauterzeitung" etabliert. Das Blatt hatte 1887 eine Auflage von 513 Exemplaren, davon Pfalz 88, Elsass 410, Deutschland 8, Frankreich 2 und Amerika 5.

Im Jahr 1891 betrug die Auflage bereits 900 Exemplare.

Der Verlag ist später nach Lauterburg umgesiedelt (dort nachweisbar ab 1891).

1900 - Eröffnung der Bahnlinie Lauterburg–Weißenburg

Diese Verbindung wurde am 28. Juni 1900 durch die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen eröffnet und von allen Ortschaften in der Nähe sehr begrüßt. Herzlich war der Empfang der Stadt Lauterburg am Haltepunkt Lauterburg/Nord (Grenzübergang), wo Bürgermeister Adam die Lokomotive Tender 120T "Hedwige" und die zahlreichen Gäste herzlich willkommen hieß. Die junge Feuerwehrkapelle intonierte ihre frohesten Weisen und der Gesangverein „Eintracht“ tat zusätzlich das Seine.

Nach kredenztem Ehrentrunk wurde die Reise nach Weißenburg fortgesetzt, wo im Hotel Schwan ein gutes Festmahl die Herren der Abnahme-Kommission vereinigte, von dem noch lang gesprochen wurde.

Wenige Tage später, am Sonntag, dem 1. Juli 1900 wurde die Bahn dem öffentlichen Verkehr übergeben. Sie verlief von Lauterburg über Lauterburg/Nord, Scheibenhard, Niederlauterbach, Salmbach, Schleithal nach Weißenburg mit insgesamt 20,75 km Länge und wurde im Kursbuch der Bahn unter der Bezeichnung 282 n Lauterburg (Els) – Weißenburg (Els) geführt. Die Fahrt dauerte von Lauterburg nach Weißenburg ca. 42 Minuten bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h. Die Lauterburger nannten den Zug "Ritschale".

Der Fahrplan umfasste in den ersten Jahren sechs Fahrten in jede Richtung, die als gemischter Zug (Güterzug mit Personenbeförderung) sowohl dem Personen- als auch dem Güterverkehr dienten. Am 1. Oktober 1947 wurde die Strecke für den Personenverkehr geschlossen, der Abschnitt Scheibenhard–Weißenburg wurde bis zum Jahr 1958 weiterhin im Güterverkehr (Stärke und Erdöl) bedient. Der Abschnitt Lauterburg–Lauterburg/Nord wurde am 12. November 1954 entwidmet, der Abschnitt Scheibenhard–Lauterburg/Nord am 7. Dezember 1965 und der Abschnitt Weißenburg–Scheibenhard am 29. Oktober 1970.

Heute ist die Strecke Teil des deutsch-französischen Lautertal-Radweges der von Lauterburg über Weißenburg nach Dahn führt.

Ehemaliger Nordbahnhof von Lauterburg, direkt nach dem Grenzübergang (heutige Einfahrt zum Sportplatz)

Ehemaliger Nordbahnhof von Lauterburg am 20. März 1945

1906 - Forsthaus Neulauterburg

Bau des schönen Forsthauses Neulauterburg als Fachwerkbau. Das Forsthaus wurde 1945 völlig zerstört. Mehr als ein im Jahr 2005 errichteter Gedenkstein ist nicht geblieben.

Dem Forsthaus und seiner Geschichte ist ein eigenes Kapitel gewidmet.

1918 - Kriegsende Erster Weltkrieg

Am Ende des Ersten Weltkrieges war die Rheinpfalz wieder Grenzland zu Frankreich. Deshalb entschied die Generalzolldirektion am 28. März 1919, dass die ursprünglich an der Grenze zum Elsass vorhandenen Zollstellen den Dienst wieder aufnehmen. Durch die Besatzungsmächte im Westen war die deutsche Einfuhrverordnung von 1917 außer Kraft gesetzt und das Reich wurde mit Schmuggelware überschwemmt.

Dies hatte auch zur Folge, dass allerlei dunkle Gestalten an der Grenze ihre Geschäfte machten, während im Land selbst große Not herrschte. Es war die Inflations-, Besatzungs- und Schieberzeit. Dabei wurde ein großer Gewinn erzielt und meist in den Wirtschaften in Alkohol umgesetzt.

Zur Geschäftsbelebung an der Grenze trug auch der große Valutaunterschied bei. Viele Arbeiter aus dem deutschen Grenzgebiet verdienten im Elsass das Vielfache, wo sie mit französischen Franken entlohnt wurden, was bei den Wirten zu einer starken Geschäftsbelebung führte. Auch die Franzosen kamen an Wochenenden in Massen über die Grenze, um den Währungsunterschied in den Gastwirtschaften auszunutzen. Die deutschen Grenzbeamten durften nichts sagen, sonst liefen sie Gefahr, bei der französischen Besatzung denunziert und über den Rhein abgeschoben zu werden.

Dies änderte sich erst als ab 1930 wieder strenge Passkontrollen eingeführt wurden, was aber zur Folge hatte, dass im Grenzgebiet eine besonders große Arbeitslosigkeit auftrat. Der Frankenverdienst fiel aus und die meisten, die im Elsass beschäftigt waren, verloren ihre Arbeit. Der Wirt der "Fröhlichen Pfalz” spürte dies sogar so stark, dass er seine Wirtschaft wieder in den Ortskern von Berg verlegen wollte, was aber die Behörde ablehnte.

1925 - Stromversorgung

Das Forstgebäude wurde 1925 mit elektrischem Licht und Starkstrom für eine Wasserpumpe versorgt. In der Folge wurde auch Neulauterburg an das Stromnetz angeschlossen.

1926 - Zollwohnungen

Für die Unterbringung der Zollbeamten wurden in den Grenzorten Zollhäuser mit ausreichendem Wohnraum für die Familien geschaffen. Die in den Grenzorten in den 20er Jahren errichteten Zollhäuser waren zunächst Wohnungen für die Grenzwacht, da man in diesen Jahren begann die Grenze verstärkt zu überwachen. Die Grenzwacht hatte auch soldatische Aufgaben und konnte sich auf einen Kampf einlassen. Die Polizei und der Zoll durften dies nicht. Die Grenzwacht bestand parallel zum Zoll. Die Zoll-Wohnhäuser in Neulauterburg wurden 1944 komplett zerstört.

Das Gendarmeriegebäude im Vordergrund (heutiges Gasthaus "NoName") und die Zollwohnhäuser rechts und links, 1941

Die 1944 zerstörten Zollwohngebäude. Rechts das heutige Gasthaus "NoName"

1928 - Bau eines neuen Zollhauses

Wegen den gestiegenen Ansprüchen wurde 1928 ein neues, großes Zollhaus als Dienstgebäude direkt an der Grenze errichtet. Es hat den Krieg leider nicht überlebt.

An seiner Stelle steht heute der unansehnliche Zollpavillon.

1930 - Statistik

1930 leben in Neulauterburg 89 Personen.

1932 - Gemeindestatistik

Die etwa 100 Einwohner von Neulauterburg setzen sich aus 50 % Beamten (Zoll, Forst und Gendarmerie) und ca. 50 % aus Landwirten, Gewerbetreibenden und Arbeitern zusammen.

Die Bewohner der Scheibenhardter, Kandeler und Hagenbacher Straße sind im Landauer Adressbuch vom Jahr 1932 genau aufgeführt. Näheres siehe im Kapitel Alte Familien.

1939 - Zweiter Weltkrieg

Nach der Kriegserklärung wurde die Grenze geschlossen. Nach der Besetzung Frankreichs ab 1940 galten wieder die alten Grenzen des früheren Reichslandes Elsaß–Lothringen gegen Frankreich.

Während des Nationalsozialismus von Mai 1933 bis 1945 wurde die Straßenkreuzung in Neulauterburg in "Horst-Wessel-Platz" umbenannt.

1944 - Starke Zerstörung

Im Herbst 1944 wird Neulauterburg durch Bomben und Beschuss stark zerstört, wobei auch das Forsthaus und die Zollhäuser Totalschaden erleiden.

1945 - Kriegsende

Im Mai 1945 musste ein Streifen von fünf Kilometern an der deutsch-französischen Grenze geräumt werden. Diese Maßnahme ging auf General de Gaulle zurück. Es sollten also keine Möglichkeiten mehr bestehen, daß deutsche Bewohner mit französischen Grenzbewohnern Kontakt aufnehmen konnten. Auch wurde der französischen Grenzbevölkerung Gelegenheit geboten, sich in der so geschaffenen, fünf Kilometer breiten, bevölkerungsfreien deutschen Zone "bedienen zu können", wovon diese reichlich Gebrauch machten. Es wanderte so manches nach Frankreich. Auch die Zollhäuser wurden ausgeräumt mit Fenstern, Türen, Möbeln, sogar die Dachziegel wurden mitgenommen. Die deutschen Zöllner standen 1948 vor Ruinen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Grenze von französischer Militärpolizei bewacht. Deutsche Zöllner versahen erst wieder ab 1948 hier ihren Dienst. Eine erste behelfsmäßige Unterkunft für die Zollstelle befand sich in dem Bauerngehöft „Morgen“.

Es war durch Kriegseinwirkung auch innen in einem schlechten Zustand. Das Provisorium dort dauerte letztlich acht Jahre.

Was die Grenze den Bewohnern abverlangte kann man sich nur schwer vorstellen, wenn man die vielen Reglements und Schikanen nicht selbst miterlebt hat. Als Grenzbewohner haben wir immer alle politischen Spannungen hautnah zu spüren bekommen.

Weitere Infos unter Zollgeschichte.

1955 - Neubau Tankstelle

Johanna Burkard erbaute die erste Tankstelle (Gasolin) in Neulauterburg. Davor wurde der Treibstoff mit Schläuchen aus Fässern in die Autos gefüllt. Sie betrieb die Tankstelle über viele Jahrzehnte und sie hatte auch die Wechselstube (jenseits der Grenze gab es noch die französischen Francs) inne. Johanna war im Ort nur als die "Jeanne" bekannt.

Durch den extrem hohen Kraftfahrzeug-Verkehr im Ort wurde 1963 eine weitere Tankstelle (Aral) eröffnet und von Gregor Stephany betrieben.

Seit dem Jahr 2000 gibt es keine Tankstellen mehr im Ort. Geblieben ist ein unansehnlicher Schandfleck.

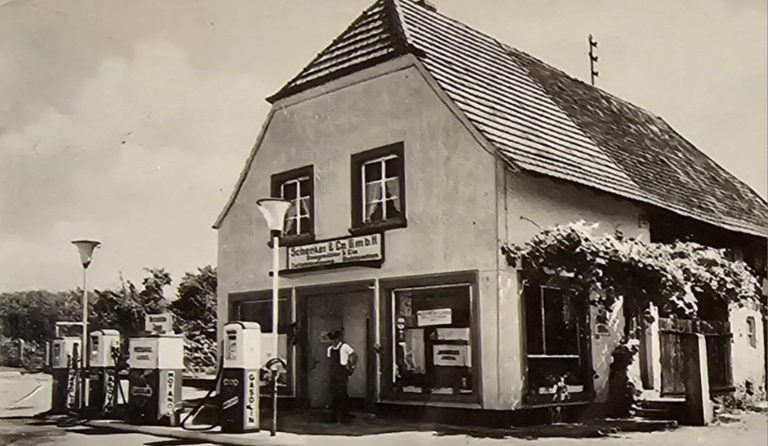

Auf dem Bild sind beide Tankstellen in unmittelbarer Nähe zu sehen

Tankstelle Johanna Burkard (Gasolin)

Tankstelle Gregor Stephany (Aral)

1956 - Warenverkehr ohne Ende

Das Zollamt für den Warenverkehr zog in das Dienstwohngebäude Kandeler Straße 7.

Anfang der 60er Jahre entwickelte sich Neulauterburg zum größten Grenzumschlagplatz in Rheinland-Pfalz mit bis zu 50.000 Lastkraftwagen jährlich. Der Verkehr wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. In Spitzenzeiten taten über 60 Beamte hier Dienst. Es herrschte ein heute nicht mehr vorstellbarer Hochbetrieb. Die Kraftwagen standen, z.T. mit stundenlang laufenden Motoren, beiderseits der Grenze in langen Schlangen und mussten geduldig auf ihre Abfertigung warten. Der Personenverkehr am Grenzübergang nahm ebenfalls weiter zu, da sehr viele Pendler aus dem Elsass täglich zur Arbeit nach Deutschland fuhren.

1960 - Gärtnerei Bösherz

Die Familie Bösherz übernimmt die Gärtnerei am Ortsrand von Neulauterburg. Eine Besonderheit ist der Anbau der Inkawurzel "Yakon", das ehemalige Heilgemüse der Inkas. Die Inkawurzel zählt zu den ältesten glutenfreien Nutzpflanzen in der Geschichte der Menschheit.

Erst ab Mitte 2014 wurde das bis dahin teure Zulassungsverfahren dank intensiver Bemühungen der Gärtnerei und eines Herstellers veganer Rohkost-Produkte aufgehoben. Ausführliche Informationen zu der Pflanze gibt es auf der Internetpräsenz Garten-Treffpunkt.

1965 - Wasser- und Abwasserversorgung

Am 07. Mai 1965 wurde die Einweihung der Wasserversorgung und Kanalisation in Neulauterburg gefeiert. Das Besondere daran war, dass die Wasserversorgung vom Syndikat Unterelsass erfolgte und das Abwasser in die Kläranlage von Lauterburg floss. Beide Versorgungseinrichtungen waren nicht das Produkt von heute auf morgen. Vorausgegangen waren vielmehr zahlreiche Vorverhandlungen seit 1962. Dabei zeigten sich die französischen Vertragspartner immer aufgeschlossen und hilfsbereit für das damals einmalige Projekt an der deutsch-französischen Grenze. Die Trinkwasserversorgung wird mittlerweile von den Verbandsgemeindewerken Hagenbach sichergestellt, das Abwasser fließt immer noch nach Lauterburg.

1967 - Neulauterburg als Drehort eines Kinofilms

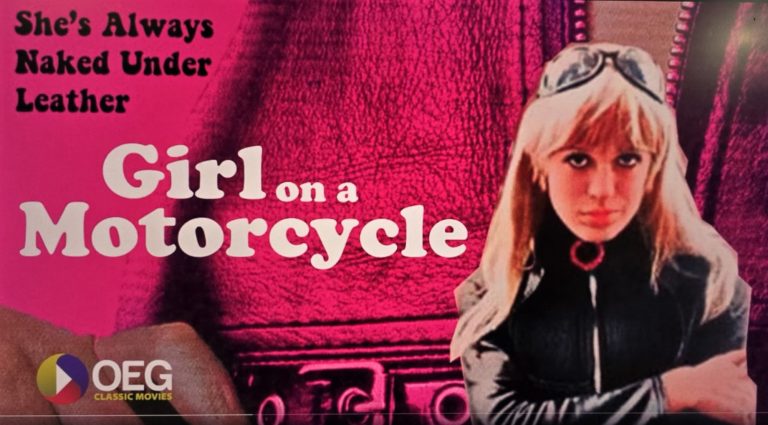

Das Mädchen auf einem Motorrad (Original-Titel: The girl on a Motorcycle (1967), Deutsche Version: Nackt unter Leder (1968) ist ein britisch-französischer, erotisch romantischer Dramafilm von 1967 mit Alain Delon und Marianne Faithfull.

Der Film wurde an Orten in Frankreich (einschließlich Haguenau), Deutschland (einschließlich Neulauterburg und Karlsruhe), der Schweiz (einschließlich Genf) und Belgien gedreht. Er ist heute noch auf You Tube zu finden.

Filmtitel "The Girl on a Motorcycle"

Auf dem Weg zur deutschen Grenze.

Aus dem Film "The Girl on a Motorcycle"

An der Aral-Tankstelle in Neulauterburg.

Aus dem Film "The Girl on a Motorcycle"

1975 - Inbetriebnahme der Kreismülldeponie

Aus einem kleinen Baggersee wird eine riesige Mülldeponie, die dort niemals hätte entstehen dürfen. Mitte März 1975 hatte die Kreisverwaltung Germersheim offiziell mit dem Deponie-Betrieb auf einer ehemaligen Sandgrube in Berg-Neulauterburg begonnen. In den Jahren 1975 bis 1988 wurden auf einer Ablagerungsfläche von etwa acht Hektar rund 700.000 Kubikmeter Müll abgelagert.

Ab dem Jahr 1988 wurde mit der Sanierung der Deponie begonnen.Zuerst wurde eine Kombinationsdichtung auf dem alten

Deponiekörper errichtet und abgedichtet, damit kein weiteres Niederschlagswasser mehr eindringen konnte. Darauf wurde in den Folgejahren bis 1998 die Hügeldeponie mit 400.000 Kubikmeter Müll aus dem Landkreis aufgebaut und verdichtet. Der Deponiekörper ist jetzt in einer mindestens 30-jährigen Nachsorgephase bis 2045.

Die Hügeldeponie hat im Endausbau eine Höhe von circa 40 Metern erreicht. Abgelagert wurden seit 1975 rund 1,5 Millionen Kubikmeter Abfälle. Zur Anlieferung wurden dazu etwa 50.000 Lkw-Fuhren benötigt und zig-tausende Privat-Pkw. Auch dies stellte eine ungeheuerliche Belastung für Neulauterburg dar, denn alle Fahrzeuge mussten durch den kleinen Ort. Vom Landkreis wurden inzwischen weit über 30 Millionen Euro investiert um diese umweltgerecht auszubauen und abzusichern.

Auf dem Deponiegelände befindet sich nun der Wertstoffhof Berg.

1978 - Fahrbahnüberdachung am Zollübergang

Im Februar wird die Inselhütte aus dem Jahre 1966 abgerissen und durch eine moderne Kabine ersetzt. Im Sommer erfolgt die letzte ins Auge fallende Änderung, als die großzügige Fahrbahnüberdachung gebaut wurde. Später wurde der Abfertigungspavillon aus dem Jahr 1957 umgebaut, damit die Grenzabfertigung mit den französischen Kollegen gemeinschaftlich vorgenommen werden konnte.

Die Überdachung und die Verkehrsinsel wurden 1993 entfernt.

Die Aufnahme stammt von August 1987, als der Autor seine im grünen Fiesta über die Grenze fahrende Frau fotografierte.

1978 - Das Areal um die Gaststätte No Name kommt zu Berg

Um die Lösung bestehender Wasser- und Abwasserprobleme bei der Schankwirtschaft im ehemaligen "Rosengarten“, heute Gaststätte "No Name“, der Verbandsgemeinde Hagenbach zuzuschieben, gab die Gemeinde Büchelberg knapp drei Hektar von der Gewanne „Rosengarten“ an die Gemeinde Berg ab.

(RITTER, Albert: Büchelberg - Leben im Bienwald, Wörth am Rhein 2005, S. 699)

1985 - Das Zollamt Neulauterburg ist Geschichte

Am Samstag, dem 27. April 1985 schloss das Zollamt Neulauterburg um 12.00 Uhr für immer seine Schalter. Der Bundesminister der Finanzen hatte das Zollamt Neulauterburg mit Ablauf des 28. April aufgehoben. Dafür öffnete das einen Kilometer entfernte neue Zollamt „Bienwald“ zwischen Neulauterburg und Scheibenhardt am 29. April 1985.

2001 - Eröffnung Gaststätte und Zollmuseum

Im Jahr 2001 wurde der aus der 50er-Jahre-Architektur bestehende Zollpavillon zu einem Zoll-Museum umgebaut und um eine Gaststätte erweitert. Kostenpunkt 250.000 Euro. Joachim Möller hat die Grenzlandgeschichte im alten Neulauterburger Zoll-Pavillon aufgearbeitet und eingerichtet. Nach mehrmaligem Betreiberwechsel ist die Gaststätte derzeit geschlossen. Das "Museum" befindet sich leider in einem erbärmlichen Zustand und hat den Namen nicht mehr verdient.

2007 - Gewerbegebiet Mühläcker

Auf Betreiben des Berger Gemeinderates und gegen den Widerstand der Mehrheit der Neulauterburger Einwohner wurde am östlichen Ortsrand das neue Gewerbegebiet Mühläcker geschaffen. Es hat eine Rohlandfläche von ca. 48.200 qm bei einer verbleibenden Baulandfläche von ca. 31.500 qm.

2020 - Corona

Bundesweite Bekanntheit erlangte der Grenzübergang während der Corona-Krise infolge wochenlanger völliger Schließung bzw. permanenter Personen- und Fahrzeugkontrollen. Selbst direkt nach dem Zweiten Weltkrieg Krieg hat es das so nicht gegeben. Durch diese einseitigen deutschen Grenzkontrollen und der Art der Durchführung hat man das in Jahrzehnten aufgebaute deutsch-französische Freundschaftsverhältnis nachhaltig beschädigt. So etwas darf sich auch nicht mehr wiederholen!

Anton Petschner notierte in einem Kommentar auf Facebook am 5. Mai 2020:

"Als Einwohner von Neulauterburg mit direktem Blickkontakt zum Grenzübergang könnte ich über die Beobachtungen seit der Grenzschließung am 22.03.2020 schon ein kleines Buch schreiben: vom deutschen Gastronom, der mit seinem Auto rückwärts ans Absperrband fährt und seine Mahlzeiten dem Gegenüber ins Fahrzeug reicht; vom deutschen Postmann, der freundlicherweise Pakete bis ans Absperrband bringt und sie seinem Kunden aus Frankreich aushändigt; von Mutter und Tochter, die ganz verstohlen einen Blumenstrauß unterm Absperrband austauschen; von der Bekannten aus Lauterbourg, der die Bundespolizisten verweigern, ein Baguette übers Absperrband zu reichen; von dem Liebespaar, wo der jugendliche Elsässer sich bei Anbruch der Dunkelheit durch die Büsche bis ans Absperrband schleicht um seine deutsche Freundin zu umarmen, das Absperrband bleibt die ganze Zeit zwischen den beiden; von der eigenen Ehefrau, die die pflegebedürftige Mutter in Lauterbourg nicht besuchen darf. Die letzten Wochen sind das Krasseste, was ich in 60 Jahren Leben an der Grenze erfahren habe. Es wird jetzt höchste Zeit, diesen Irrsinn umgehend zu beenden, bevor die in vielen Jahren mühsam aufgebauten deutsch-französischen Beziehungen irreparablen Schaden nehmen!"

2024 - Fahrbahnsanierung innerorts

Alle drei (Land-) Straßen wurden mit einer neuen Fahrbahndecke versehen. Der Ort war fast sechs Wochen lang komplett abgeriegelt. Leider hat man es nicht geschafft, bei dieser Gelegenheit auch die Verkehrssituation im Ort zu beruhigen und die Verkehrssicherheit für die Fußgänger zu erhöhen.

Zusammengestellt von Norbert Wegmann, Berg;

überarbeitet von Anton Petschner, Neulauterburg:

Quellen:

Tableau par ordre alphabetique des Communes formant le territoire sur la rive gauche du Rhin cédé par l'Empereur d'Autriche au Roi de Bavière 14 Avril 1816;

Hassel, Johann Georg Heinrich: Dr. Georg Hassel's vollständiges Handbuch der neuesten Geographie und Statistik Frankreichs und der Niederlande, Berlin 1820; Nr. 363;

Johann Friedrich Aufschlager: Das Elsaß, neue historisch-topographische Beschreibung der beiden Rhein-Departemente, Strasburg 1825;

Pfälzer Heimat, Jahrgang 48 - Heft 4, Speyer, Dezember 1997;

Ludwig Stehle, Berger Ortschronik, Selbstverlag 1980;

Weitere Quellen siehe Kapitel "Quellen";